「JTA News & Topics 」 第196回

今回は、2025年1月24日に実施しました「翻訳を前提にした日本語表現法」セミナー(主催:バベルユニバーシティ、後援:一般社団法人 日本翻訳協会)受講者の吉田ひろみさん及び山田奈緒さんよりセミナーレポートを投稿いただきましたので掲載をしています。情報提供:一般社団法人 日本翻訳協会 (Japan Translation Association 略してJTA) https://www.jta-net.or.jp/

―――――――――――――――――――――――――――――――――――

「翻訳を前提にした日本語表現法」セミナー

― 翻訳前提の日本語表現法(文章読本)にむけて ―

●レポーター :吉田 ひろみ バベル翻訳専門職大学院在籍中 米国ハワイ州在住。国際企業でフルタイム勤務の傍ら、子育てと学業の両立に奔走中。

●レポーター :吉田 ひろみ バベル翻訳専門職大学院在籍中 米国ハワイ州在住。国際企業でフルタイム勤務の傍ら、子育てと学業の両立に奔走中。

以前、参加させて頂いたセミナー「機械翻訳に適した日本語表現」「翻訳者に役立つやさしい日本語」「理解するための翻訳と鑑賞するための翻訳」のおさらいを兼ね、わかりやすい内容でした。適切な文を書くための文体について、日本の学校教育では行わないのが欠点、話し言葉主体で、書き言葉に慣れていない人が多く、学生にやらせてみると悩む傾向があり、言葉遣い、論文の書き方、パラグラフィング等、大学に入る時に問題が起こる。論文では、ですます調、口語体、敬語は使わない。

警察大学校で教鞭をとられる講師のお話の中で、全国から選ばれた人たちが2年間寮生活をしながら語学を学び、最終的には取り調べができるようになるための語学養成コースがあることを知りました。また、レストランのシェフに例えたご説明や、もし全員がカップラーメンしか食べなくなったら、本物のラーメン屋がいらなくなる、カップラーメン程度の翻訳が本物だと思えば、ちゃんとした翻訳がいらなくなる?というお話がおもしろかったです。

近年は機械(AI)翻訳の発展に応じそれに適した日本語に関心が集まり、機械翻訳を見据えた文章表現法が現れている。それらのいくつかを紹介しながら従来の文章読本や表現法との違いを考察し、翻訳前提の文章表現法がどのようなものになっているのか、どうなっていくのか考察する。また、「作業は機械(AI)まかせで人間はチェックに従事」という方向性に言及する。

作業をAIに任せた場合、人間は文章を作成する時間は不要で、チェックするだけの時間ですむことなり、人数や時間が大幅に削減される。

例えば、従来の訓練して三つ星のシェフを多人数用意し、それぞれが料理を作り提供するようなやりかたから、調理はコックがしてシェフは最後の味のチェックをし合格したものを提供するようなやり方への変更に相当する。実際に三つ星のシェフが作ってはいないが、そのシェフの味のチェックをうけて合格していることで前者と同じ味が保証されることになる。

料理と異なるのは、だめで何回作り直してもそのために費用が増えることはなく、修正したあと数秒で様々なデータが得られることもある。また精度について例えれば、これまでの名人が一発で誤差0.1ミリの製品を作り上げるやりかたから、大勢が作った中から誤差0.1ミリのものを選ぶというやり方。

具体的な作業において、日本文の作成においては、文章の種類に応じて、AIにどのような指示を与えれば最も適切な文章が得られるかを知ることが肝要。つまり専門家・参考書・指導者・マニュアルの役割の一部をAIに任せるということ。この作業を通じて、できあがった「規則を覚える」のではなく、大量の例をみながらその適切さを身につけていく アクティブラーニングをしていることになる。多くの例に当たることができるのが重要。これはどの旧来の文学読本に共通の「とにかく多く読め」を自然に行うことになっている。このことは文章を読んでそれが何となくでも「適切か適切ではないか」がわかるための重要な要素。作成する文章の種類にもよるが、法の問題などを含めて最終的にいわゆる「シェフ」にあたる専門家のチェックが必要なものは個別に専門家がチェックする必要があることは前提。

これからはそれまでのコストが掛かっていた翻訳の手間やミスを減らすための試みから、「最適なものからミスがあるものを含んだ多くのデータにフィルターを欠けて最適解を求めていく」という方向への転換になってくる。専門家はフィルターとしてチェック・修正を主に行うといった方向が考えられることになる。現状では最後のフィルターに当たるチェックを文章の種類などによってAIに任せるものと、専門的な人に任せるのか仕分けは必須。「この仕分けもAI化する」という考えを持つことも推測可能であるよう、今後の AIの発展に応じてそれを使いこなして仕事を行う専門家と、そのチェックも含めた翻訳などの高度な専門家がこれまでとは役割を変えながら併存していくことになるであろう。

●レポーター :山田 奈緒

東京在住。2020年にバベル翻訳専門職大学院に入学、法律翻訳を専攻。2024年10月に修了。今後は翻訳の経験を少しずつ積んでいきたいと考えている。

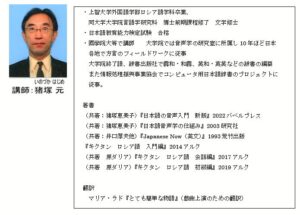

2025年1月24日(金)に、猪塚元氏の「翻訳を前提にした日本語表現法」セミナーに参加したので、以下の通り報告する。

はじめに 多くの文章読本や表現法は日本語のみで読まれることを想定したものであったが、近年は機械(AI)翻訳を見据えた文章表現法が現れているという。いくつかの例を挙げながら考察が行われた。

従来の文章読本は、日本人が読む際「良い」日本語を書くための指針だったが、この「良い」の種類は以下の2通りの意味である。

- 日本語として文章を鑑賞するという点で「良い」日本語。

- 特定の用途に適合しているという点で「良い」。

2.に関しては、以下の用途がある。

- 一般的に分かりやすい日本語を書く点で「良い」日本語。

- 「論文、マニュアル」等の用途に合致しているという点で「良い」日本語。

例えば、①については、接続表現(順接、逆接、根拠、付加、転換等)の言葉を整えて論理的な文章にする。接続表現が整っていない場合は、翻訳の差にどの程度の差が出るのか確認する等の作業が必要になる。一方、②については、留学生向きの書籍では言葉遣いの扱いも多いが、基本的にパラグラフライティングや引用の仕方を含めた構成や形式の面が重視されている。言葉遣いの問題に関しては、論文に相応しくない語彙、表現を整える。具体例として、(1) 「、」をつけすぎない、(2)「です・ます」を使わない、(3)敬語を使わない、(4)倒置文や省略文、「である」や「~する」を省略した名詞止めの文を使用しない、等がある。文法や文体は日本の国語の授業ではあまり習わないという問題があるが、日本語の文章がきちんとできていることは翻訳の前提であることは言うまでもない。

機械(AI)翻訳に適した日本語の目的と特徴 機械翻訳は進化しており、Deep learning(翻訳することでデータが習得されていく)をすることで、翻訳のやり方が大きく変わり、実用化されつつある。例えば、原文を訳したものを再度訳し、どこが翻訳できなかったか機械に教えてもらいながら訳していく。不適切な部分は再翻訳するという流れである。

従来の文章読本・日本語表現法との相違点 日本語を書きなおす作業は入力(人間)側で行っていたが、AIではその機械化が行える。また、例えば、「英訳しやすい日本語を書くには何に気をつけたらいいか教えて」というような質問にも対応可能である。さらに、2つの訳文を比較してどちらが良いか判定させることもできる。但し、どのような観点で良いか具体的に挙げた方が良い。このように、機械に判定までさせることが可能となったため、人間は基本的にチェックすることが重要だ。

日本語の処理の仕方もAIで行うというやり方になってきている。猪塚氏は、翻訳(AI)前提の日本語文章読本にむけての指針を下記の通り説明した。

| 翻訳 | 機械翻訳 | AI使用 | |

| 日本語文の作成(+翻訳用) | 人間① | 人間① | AI(+人間①チェック) |

| 翻訳 | 人間② | 機械 | |

| チェック | 人間③ | 人間③ | AI(+人間③チェック) |

人間の作業は手間がかかる。よって、どの程度まで機会にまかせられるか、今後は問題になってくるだろう。電卓やExcelの計算結果と同じように、機械翻訳の結果を絶対とするのは危険で、機械翻訳が用を足すようになる場合は、コストとの兼ね合いで、どれくらいのレベルでOKとするか決める必要がある。

日本語文の作成はWordのCopilot (AI)による下書きも可能になってきている。Copilotによる下書きを何度も行うと、そのたびに異なる文が生成されるが、逆に言えば、何種類も作成すれば、その中から一番良いと思うものを選んだり、良いものを組み合わせることも可能である。

まとめ ポイントとなるのは、今や機械(AI)は訳文の判定も可能であるし、日本文の作成から、それをさらに英語に訳すということも出来、徐々に機械まかせの部分が強く現れてきている。問題なのは、機械にまかせることがどこまで適切かであり、今後は、作業は機械にまかせ、人間はチェックに従事するという方向性になるのではないかと猪塚氏は話した。専門家、参考書、指導書のマニュアルの一部がAIにまかせられるようになり、専門家の翻訳は、これで事足りるようになるかもしれないし、(どの程度のレベルを求めるかにもよるが)翻訳のレベルが下がる危険性もある。翻訳に対する姿勢、対応が、今後は変わっていくであろう。

===============================

●●セミナーのご案内●●

*ZOOM(オンライン)で受講できます。

===============================

===============================

●ZOOM オンラインセミナー●

===============================

===============================

●「日英技術翻訳の勘どころ」セミナー 第3回

― 日本人の弱点を克服して Readable な英文を書こう ―

日本語で書かれた文章を英語に翻訳する上で、日本人が犯しやすい間違いを最少に抑えながら、テクニカルライティングの考え方も取り入れたreadableな(外国人が自然に読める)技術英文を作成する方法に焦点をあてた一連の講義です。

<セミナー目次>

文法・語法おさらい その2 1.前置詞 2.接続詞 3.動詞/助動詞

●講師:平井 通宏(ひらい みちひろ)

・(株)日立製作所でメインフレームコンピューターの設計および輸出に35年間従事した後、社内外国語研修所の運営に4年間携わり、定年退職後15年間神奈川大学や早稲田大学で技術英語の教鞭をとった。

・並行して(益財)日本英語検定協会顧問を11年間務める等、日本人の英語能力評価に携わった。

・日英・英日翻訳(含添削)歴は、社内従事や副業も含め49年に及ぶ(2023年春現在)。

・現職は、(有)平井ランゲージ・サービシズ代表取締役社長。

・英語能力検定試験*の最上級54件取得(日本一ネットで日本記録認定)。

・技術士(情報工学)、工学修士(米国ペンシルバニア大学)

* 米国翻訳者協会 (ATA) (JE/EJ)、JTFほんやく検定1級(JE/EJ)、「JTA公認翻訳専門職(Certified Professional Translator)」認定取得、TEP 1級、工業英検1級、TOEICR満点を含む

著書

・『速く正確に読む IT エンジニアの英語』

・『エンジニアのための英文超克服テキスト』

・『エンジニアのための英語プレゼンテーション超克服テキスト』

・『エンジニアのための英会話超克服テキスト-実戦! テクニカル・ミーティング』

・『キクタンサイエンス: 情報科学編』

訳書

・『はじめての STEP BULATS』

●第3回セミナー日程: 2025年11月14日(金)15時~16時30分(日本時間)

●申込締切 : 2025年11月12日(水)(日本時間)

◆セミナーの詳細・お申込みはこちらまで↓

https://www.jta-net.or.jp/seminar_250718.html

==============================

==============================

●『Oma’s Quilt』で楽しむ絵本翻訳セミナー

ー登場人物の気もちの揺れを丁寧にすくいとってー

高齢者施設に移る祖母と、その娘である母、主人公の孫娘の3人の物語です。日本でもどこでも、同じような体験はきっと多くあり、感情移入しやすい内容だと思います。この絵本の邦訳はありません。課題は途中までとなりますが、ぜひ最後まで目を通して、登場人物の気もちの流れを感じて訳してみてください。

【セミナー目次】

・参加者から提出された訳の、気になる部分をピックアップしながら、解説

・講師の訳も合わせて読んでいきます

・日本の読者になじみのない単語はどう訳す?

・読者は「翻訳作品」と意識して読んでいるのか?

・参加者が特に悩んだり迷ったりした部分があれば、聞かせてください

●講師:小林晶子(こばやし あきこ)

・大学では国文学を専攻。

・小学校の読み聞かせ活動に参加して絵本の面白さに目覚める。

・3年間のカナダ滞在時に英語の絵本に触れ、帰国後

バベル・ユニバーシティーなどで絵本翻訳を学ぶ。

・『こおりのなみだ』で第18回いたばし国際絵本翻訳大賞英語部門大賞受賞。

翻訳作品『どこかな あるかな さがしてね くまくんの クリスマス』『「危険なジェーン」とよばれても』(いずれも岩崎書店)

監訳『うさぎのピーターのゆかいな毎日』(バベルプレス)

- セミナー日程: 2025年12月17日(水) 15時~16時30分(日本時間)

- 申込締切 : 2025年12月12日(金) (日本時間)

◆セミナーの詳細・お申込みはこちらまで↓

https://www.jta-net.or.jp/seminar_20251217.html

===========================

===========================

●●翻訳試験のご案内●●

*試験は全てインターネット受験ですからご自宅での受験となります。

●●実施日:2025年11月15日(土)(日本時間)

●●締切:2025年11月11日(火)(日本時間)

◆《出版翻訳能力検定試験》

1) 第50回 絵本翻訳能力検定試験(英日)

2) 第47回 スピリチュアル翻訳能力検定試験(英日)

3) 第8回 〔日英〕出版翻訳能力検定試験(ノンフィクション分野)

https://www.jta-net.or.jp/about_publication_exam.html

◆《ビジネス翻訳能力検定試験》

1) 第8回〔日英〕IR・金融翻訳能力検定試験

2) 第8回〔日英〕特許翻訳能力検定試験

https://www.jta-net.or.jp/about_business_exam-2.html

◆《中国語翻訳能力検定試験》

1)第48回 中日ビジネス一般翻訳能力検定試験

2)第48回 日中ビジネス一般翻訳能力検定試験

3)第48回 中国語リーガル翻訳能力検定試験

https://www.jta-net.or.jp/about_chinese_translation_exam.html

◆第2回 読みやすい日本語検定

https://www.jta-net.or.jp/about_tpw_exam.html

■受験対策

https://babel.co.jp/tpw/readable_japanese_study

◆第36回 Plain Written English能力検定試験

https://www.jta-net.or.jp/about_plain_written_english_exam.html

■受験対策

https://www.babel-edu.jp/program/31011/index.html

◆第58回 翻訳プロジェクト・マネージャー資格基礎試験

https://www.jta-net.or.jp/about_pro_exam_tpm.html

=============================

情報提供 : 一般社団法人 日本翻訳協会 (Japan Translation Association 略してJTA)

●一般社団法人 日本翻訳協会● https://www.jta-net.or.jp/

・設立:1986年10月

・Mission:「翻訳に対する社会の認識を高めること及び翻訳に関する技術及び知識を増進することによって翻訳の水準を高めること並びに翻訳者を支援してその自立を促進することを通じて、世界の文化交流及び産業経済の発展に寄与することを目的とする。」

==========================================