「JTA News & Topics 」 第195回

今回は、2024年12月6日に実施しました「理解するための翻訳と鑑賞するための翻訳セミナー(主催:バベルユニバーシティ、後援:一般社団法人 日本翻訳協会)受講者の吉田ひろみさん及び山田奈緒さんよりセミナーレポートを投稿いただきましたので掲載をしています。情報提供:一般社団法人 日本翻訳協会 (Japan Translation Association 略してJTA) https://www.jta-net.or.jp/

―――――――――――――――――――――――――――――――――

「理解するための翻訳と鑑賞するための翻訳」セミナー

― 戯曲の翻訳と上演用の台本作成を通じて ―

●レポーター :吉田 ひろみ バベル翻訳専門職大学院在籍中 米国ハワイ州在住。国際企業でフルタイム勤務の傍ら、子育てと学業の両立に奔走中。

ロシアに関するセミナーなら猪塚講師、また、「理解するための翻訳」と「鑑賞するための翻訳」の違いというタイトルに興味を持ち、参加させて頂きました。

今回、初めて文芸作品(戯曲)の翻訳を行い、その際、今までのセミナーでとりあげた問題の多くに直面することになったとの事。翻訳にあたり、口語表現や語の細かいニュアンスに関してアドバイスをお願いしたネイティブのロシア人女性(最近まで日本の「ロシア語通訳協会」の会長を務められたバイリンガル、 さらに母親は三島由紀夫を含めた日本文学の翻訳家として著名)との対話から、具体的な翻訳に加え、文芸作品の翻訳に関する大きな示唆を受けた事、また、新しく送られてきた母親の翻訳に関して彼女が言った「ますますロシア語が素晴らしくなってきている」の一言がこのセミナーの端緒となったとの事。

こどもの頃、引っ越したばかりの新居のご近所に外国人の女性が住んでいて、何語でご挨拶したらいいのか戸惑っていたところ、上手な日本語で話しかけて下さり驚きました。ロシア人のミセスには日本人のご主人とお子さんがいて、いつもお子さんの名前を呼びかけ注意する大きな声が庭から聞こえてきて、日本語が母国語のお子さんへの躾や日常会話は日本語だった事を思い出しました。

以前、受講した セミナー「役割語と翻訳: 武器としての役割語とくびきとしての役割語」、「言語学と翻訳」、雪国(川端康成)をテーマにした内容もよく覚えていたので理解しやすく、よい復習になりました。また、外国文学の翻訳も坪内逍遙のシェークスピア、二葉亭四迷のツルゲーネフ、神西清のチェーホフ、 森鴎外のゲーテなどで広く行われており、当時は高等教育と外国語の能力は正比例していた (希望する専攻科目のテキストが外国語だったので、まずはその言語を学ばないと授業を受けられなかった為)、作家に関しても翻訳におけるこのような事態があった事、現代では、基本的に日本語のみで高等教育が可能というお話が印象的でした。

1 『とても簡単な物語』の翻訳から台本制作にかけての見直しを通じて、「理解するための翻訳」と 「鑑賞するための翻訳」の違いについて。 『とても簡単な物語』はウクライナのマリア・ ラドによってロシア語で書かれた戯曲。 1990年代のロシアの片田舎で、家畜や土地持ちの裕福な農家の娘とその隣人である母親を病気で亡 くしアル中の父親を持つ息子が愛し合っている。娘の妊娠がわかり、それを許さず堕胎させようとす る娘の親たちとそれを見守りなんとかしようとする隣人と家畜たちの物語。

日本語訳にする時の基本問題 1 戯曲の主要登場人物の家畜達に対する代名詞の割り当て、性別 (雌雄の区別)と年齢設定によることばの違いの処理。

演出家と実際に演じる俳優達との対話で、その性別、年齢の人間として想定される訳語を用いることになり、具体的な「女性語」に関しては、演出家とそれを演じる俳優との話し合いで修正。ロシアの文化、時代背景に関わる台詞の処理。

上記の観点から文学作品の翻訳とそれに対する批判を観察した場合、文学作品の翻訳における「原文を理解する・原文に忠実」ということと、翻訳先の言語で「鑑賞できる文学作品」になることの相違点。 いわゆる直訳(逐語訳) が良いのか意訳が良いのかという問題は、様々な観点から翻訳や通訳の専門家が様々な発言をしている問題であり、 ここで問題にしているのは、直訳(逐語訳) と意訳という言葉が何を意味しているのかを再考する 試みである。 前提として翻訳は最低限、 1 翻訳先の言語のとして文法的に正しくなければならない。 2 翻訳先の言語として自然な訳文でなければならばならない。 3 原文の目的に適合していなくてはならない。

1は大前提であり、これは通常問題にされることはない。 2 自然な訳文にするというのには、例えば西洋諸語と日本語の翻訳をする際には、最低限の処理とし て代名詞の処理、無生物主語等を含む構文、文の順序や単文・複文(重文)等の変換など。

例えば、ドイツ語の話者が容易に理解できるように、他の言語で書かれた作品を翻訳するなら、その異質な言葉遣いも、これを媒体として何かを語る他者の存在も否定されてしまう。文学作品の翻訳だけに限らず、意訳は異なった背景を持つ他者を受け容れないことに行き着く。同時に言語そのものが、そのような他者の異質な声を閉ざすようになる。それはノイズとして初めから排除されてしまう。

「理解するための翻訳」の分かりやすい例として古典の現代語訳が挙げられる。例:小学館 『日本古典文学全集』などの「古典原文」とその「語注」を添えた「日本語(逐語訳」

基本的に現在の日本語が「言文一致」とはいいながら実際は翻訳に基づいた「文言一致」に よるものであり、さらに小説も西洋の翻訳をもとに作られていったという経緯もあり、「翻訳小説」というものの地位が基本的に高いということもある。

●レポーター :山田 奈緒

東京在住。2020年にバベル翻訳専門職大学院に入学、法律翻訳を専攻。2024年10月に修了。今後は翻訳の経験を少しずつ積んでいきたいと考えている。

2024年12月6日(金)に、猪塚元氏の「理解するための翻訳と鑑賞するための翻訳」セミナーに参加したので、以下の通り報告する。

はじめに 猪塚氏は、初めて戯曲の翻訳を行ったが、言葉と翻訳の問題、翻訳が出来上がるまでにどのようなことが関連していたのか、日本の小説の翻訳に関連する問題、古典の現代語訳について、深く考えることがあったため、それをテーマとして話をされた。

翻訳を行ったのは、『とても簡単な物語』で、ロミオとジュリエットの現代版のようなお話だ。主人公の二人以外、動物が登場人物であった。演出家や俳優達と対話を行い、動物にも、その性別、年齢の人間として想定される訳語を用いた。

日本語は、「立場志向」であり、その立場の一つに話者の属性(年齢・性別・職業等)があるため、「役割語」が自然になっている。特徴ある役割語の話し手は、ストーリーの中で一定の役割を割り当てられる。

また、日本語には<女性語>、<男性語>があり、例えば、戯曲の中で雌豚がいたが、キャラクターを表すために女言葉を使用した。日本語には「女ことば」と「男ことば」という言語資源があり、翻訳の過程に影響を与える。ニュートラルに翻訳すると感情が入らないが、「女ことば」等を多用すると反省点にもなり、難しい問題であった。

その他、時代背景に関わる台詞の処理の仕方、登場人物の名前等の問題(例えば、意味のあるロシア語の名前が与えられている場合、注記する等)があった。

「原文を理解する・原本に忠実」ということと、「鑑賞できる文学作品」になることの相違点

前提として、翻訳は以下のようでなければならない。

1 翻訳先の言語として文法的に正しくなければならない。

2 翻訳先の言語として自然な訳文でなければならばならない。

3 原文の目的に適合していなくてはならない。

但し、2については自然な文にするのに、西洋諸語と日本語では次のような違いがある。例えば、自動詞か他動詞の違い。日本語の場合は自動詞が多い。また、日本語は「原因」、「存在表現」が多く、翻訳のテクニックとして頻出する。

自動詞の例 この1万円札くずれますか?(Can you break this 10,000 yen bill for me?)

原因副詞の例 台風で木の枝が折れた。(The typhoon snapped tree limbs.)

存在表現の例 あなたはミスが多すぎる。(You make too many mistakes.)

日本語は「立場志向」のため、それを加えないと日本語らしくない。日本語にするときに、いわゆる「やりもらい」が無いと、日本語として不自然になる。(例:母が私に米を送った・てきた・くれた。)

また、「スル言語」、「ナル言語」、「事実を見せる」のか、「出来事を語る」のか等、翻訳の問題として出てくる。

また、日本小説の言語の特色として、川端康成の『雪国』を取り上げた。原文では、主人公「島村」が三人称で提示されている。英語やロシア語訳は三人称の視点でみているが、日本語は立場言語のため、誰かが喋っている感じになる。日本語の「雪国」での三人称は、汽車に乗っている人の感覚であり、これは外国語には訳せない。語り手は三人称であるはずだが、主人公の島村が言っているとしか取れない語りになっている。

次に、逐語訳的な翻訳の一例として、多和田葉子訳のカフカ『変身(かわりみ)』を取り上げた。多和田の訳では、原文のピリオド、句点、コンマを割と正確に反映させている。

外国の文学作品の翻訳がその国で文学として成り立つ翻訳というのはどういうことか

ウェイリーの訳した『源氏物語』を例とする。ウェイリー訳の源氏物語は、英文学として成り立っており、世界的な評価を受けている。それがさらに日本語に訳されており、それだけ英語の小説として親しまれている。

古典では、「理解するための翻訳」なのか「鑑賞するための翻訳」であるかが分かれる。『たけくらべ』の例で、松浦理恵子の現代語訳は、原文のリズムを崩さないように訳している。一方、『日本文学全集』の訳では、川上未映子の翻訳は、今の小説風な翻訳となっており、翻訳の立場が全然違う。古典の現代語訳は近年多くの作家が手掛けているが、古典の著作権の問題もないため、同じ作品でも翻訳がかなり違ってきている。

最後に

当該セミナーに参加して、翻訳された作品ではなく、翻訳先の国の文学として「鑑賞できる」という意識、態度についての言及は興味深いものがあった。当方も、今後文学の翻訳に携わることがあれば、そのようなことを意識して翻訳に挑みたい。

===============================

●●セミナーのご案内●●

*ZOOM(オンライン)で受講できます。

===============================

===============================

●ZOOM オンラインセミナー●

===============================

===============================

●「日英技術翻訳の勘どころ」セミナー 第2回

― 日本人の弱点を克服して Readable な英文を書こう ―

日本語で書かれた文章を英語に翻訳する上で、日本人が犯しやすい間違いを最少に抑えながら、

テクニカルライティングの考え方も取り入れたreadableな(外国人が自然に読める)技術英文を

作成する方法に焦点をあてた一連の講義です。

<セミナー目次>

文法・語法おさらい その1

1. 句読法

2. 名詞 (可算/不可算)

3. 冠詞

4. 不定代名詞

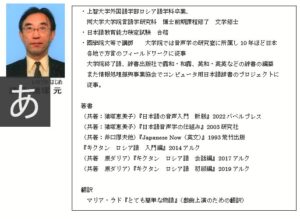

●講師:平井 通宏(ひらい みちひろ)

・(株)日立製作所でメインフレームコンピューターの設計および輸出に35年間従事した後、社内外国語研修所の運営に4年間携わり、定年退職後15年間神奈川大学や早稲田大学で技術英語の教鞭をとった。

・並行して(益財)日本英語検定協会顧問を11年間務める等、日本人の英語能力評価に携わった。

・日英・英日翻訳(含添削)歴は、社内従事や副業も含め49年に及ぶ(2023年春現在)。

・現職は、(有)平井ランゲージ・サービシズ代表取締役社長。

・英語能力検定試験*の最上級54件取得(日本一ネットで日本記録認定)。

・技術士(情報工学)、工学修士(米国ペンシルバニア大学)

* 米国翻訳者協会 (ATA) (JE/EJ)、JTFほんやく検定1級(JE/EJ)、「JTA公認翻訳専門職(Certified Professional Translator)」認定取得、TEP 1級、工業英検1級、TOEICR満点を含む

著書

・『速く正確に読む IT エンジニアの英語』

・『エンジニアのための英文超克服テキスト』

・『エンジニアのための英語プレゼンテーション超克服テキスト』

・『エンジニアのための英会話超克服テキスト-実戦! テクニカル・ミーティング』

・『キクタンサイエンス: 情報科学編』

訳書

・『はじめての STEP BULATS』

●第2回セミナー日程: 2025年9月12日(金)15時~16時30分(日本時間)

●申込締切 : 2025年9月10日(水)(日本時間)

◆セミナーの詳細・お申込みはこちらまで↓

https://www.jta-net.or.jp/seminar_250718.html

=============================

=============================

●●翻訳試験のご案内●●

*試験は全てインターネット受験ですからご自宅での受験となります。

●●実施日:2025年9月6日(土)(日本時間)

●●締切:2025年9月2日(火)(日本時間)

◆第1回 読みやすい日本語検定

https://www.jta-net.or.jp/about_tpw_exam.html

◆第68回 JTA公認翻訳専門職資格試験

https://www.jta-net.or.jp/about_pro_exam.html

●●実施日:2025年9月20日(土)(日本時間)

●●締切:2025年9月16日(火)(日本時間)

◆《出版翻訳能力検定試験》

1) 第46回 一般教養書(ビジネス関連)翻訳能力検定試験(英日)

2) 第46回 一般教養書(サイエンス関連)翻訳能力検定試験(英日)

https://www.jta-net.or.jp/about_publication_exam.html

◆《ビジネス翻訳能力検定試験》

1) 第8回〔日英〕リーガル翻訳能力検定試験

2) 第8回〔日英〕医学・薬学翻訳能力検定試験

https://www.jta-net.or.jp/about_business_exam-2.html

◆第45回 フランス語翻訳能力検定試験 フィクション分野

https://www.jta-net.or.jp/about_french_translation_exam.html

◆第45回 ドイツ語翻訳能力検定試験 フィクション分野

https://www.jta-net.or.jp/about_german_translation_exam.html

===============================

情報提供 : 一般社団法人 日本翻訳協会 (Japan Translation Association 略してJTA)

●一般社団法人 日本翻訳協会● https://www.jta-net.or.jp/

・設立:1986年10月

・Mission:「翻訳に対する社会の認識を高めること及び翻訳に関する技術及び知識を増進することによって翻訳の水準を高めること並びに翻訳者を支援してその自立を促進することを通じて、世界の文化交流及び産業経済の発展に寄与することを目的とする。」

================================