#11 真実の口 (#1:世界で初めて原爆投下された街:広島)

知求図書館 10月7日号WEB雑誌「今月の知恵」コラム

映画「ローマの休日」(1953年撮影)で使われたサンタ・マリア・イン・コスメディン教会(ローマ)の壁には「真実の口」と呼ばれる口を開けた顔のレリーフがある。その口に手をいれると、嘘つきであれば手が抜けなくなるという逸話が伝わっている。映画の中では、(グレゴリー・ペック扮する)新聞記者が手をいれた瞬間、手がちぎれたようにみせかけて彼女をからかう、という名シーンでもある。神様の前で嘘を見破られてしまうのでは、という不安からなかなか手をいれらないという表情もうまく演じている。嘘を言わず、真実を求めるという行為は人間としても自然なことである。しかし、その真実を追い求めるが故に、人は時には惑わされてしまう。原爆投下によって終戦を迎えた日本は、今年で80周年という節目を迎えた。NYで平和活動を行っている団体の代表者と私は一緒に、8月6日から9日にかけて、広島と長崎の犠牲者慰霊式/平和記念式典に参加する機会を得た。今までは、原爆投下時間に合わせた黙祷や、TVを通しての行事しか知らなった私が、80年という年数を経た現地で、初めて「その日」を偲んだ。8月6日の広島には世界中から平和を祈念する人たちが集まっていた。広島で起こった真実に触れ、その悲惨さに心を動かされ、その平和を願ったからこそ、この地まで足を運んできたのであろう。隣接した原爆資料館は、実際の遺品に見入る人達であふれていた。そこには80年前に起こった事、その事実だけが展示されており、私を含めた人々はただ言葉を失って見入るしかなかった。しかし、こういった真実に直接触れることができるようになったのは、ごく最近のことなのである。果たして、その理由は何なのだろう。戦後GHQは日本を米国管理下に置き、占領軍によるメディア統制(プレスコード)の中、原爆被害の実情や被爆者の声が公にされることはなかった。米国内でも、原爆投下という行為は米国市民を救う為に米軍が大統領と一緒に行った、やむを得ない救済策であったという教育を施してきた。早く戦争を終結する為、日本本土侵攻となれば、さらに100万人とも予測される、米兵の命を犠牲にしたくないという 「原爆投下の正当性」を盾にしてきた。一方、最近の米国内では、歴史修正主義(歴史家に共有された通説から離れ、自身のイデオロギーに沿った独自の解釈を目指すこと)を基に、原爆投下が必要だったのかを分析するアナリスト達もいる。事実分析ではこう続く。アメリカの指導者達も連合国側も、(原爆投下前に)ソ連の参戦確約が取れており、それによる日本の降伏は確実視されていた。つまり、戦争を実際に終結させたのは、原爆投下ではなくて、ソ連が参戦したせいだった。1945年当時、米軍最高幹部8人のうち7人までもが、原爆使用について「軍事的に不必要、あるいは道徳的に非難すべきこと、あるいはその両方」と述べていた。つまり、戦争終結という目標はあったが、落とさなくてもよかった原子爆弾をあえて落としたという理論になる。そんな矛盾までが暴露される時代となった。

映画「ローマの休日」(1953年撮影)で使われたサンタ・マリア・イン・コスメディン教会(ローマ)の壁には「真実の口」と呼ばれる口を開けた顔のレリーフがある。その口に手をいれると、嘘つきであれば手が抜けなくなるという逸話が伝わっている。映画の中では、(グレゴリー・ペック扮する)新聞記者が手をいれた瞬間、手がちぎれたようにみせかけて彼女をからかう、という名シーンでもある。神様の前で嘘を見破られてしまうのでは、という不安からなかなか手をいれらないという表情もうまく演じている。嘘を言わず、真実を求めるという行為は人間としても自然なことである。しかし、その真実を追い求めるが故に、人は時には惑わされてしまう。原爆投下によって終戦を迎えた日本は、今年で80周年という節目を迎えた。NYで平和活動を行っている団体の代表者と私は一緒に、8月6日から9日にかけて、広島と長崎の犠牲者慰霊式/平和記念式典に参加する機会を得た。今までは、原爆投下時間に合わせた黙祷や、TVを通しての行事しか知らなった私が、80年という年数を経た現地で、初めて「その日」を偲んだ。8月6日の広島には世界中から平和を祈念する人たちが集まっていた。広島で起こった真実に触れ、その悲惨さに心を動かされ、その平和を願ったからこそ、この地まで足を運んできたのであろう。隣接した原爆資料館は、実際の遺品に見入る人達であふれていた。そこには80年前に起こった事、その事実だけが展示されており、私を含めた人々はただ言葉を失って見入るしかなかった。しかし、こういった真実に直接触れることができるようになったのは、ごく最近のことなのである。果たして、その理由は何なのだろう。戦後GHQは日本を米国管理下に置き、占領軍によるメディア統制(プレスコード)の中、原爆被害の実情や被爆者の声が公にされることはなかった。米国内でも、原爆投下という行為は米国市民を救う為に米軍が大統領と一緒に行った、やむを得ない救済策であったという教育を施してきた。早く戦争を終結する為、日本本土侵攻となれば、さらに100万人とも予測される、米兵の命を犠牲にしたくないという 「原爆投下の正当性」を盾にしてきた。一方、最近の米国内では、歴史修正主義(歴史家に共有された通説から離れ、自身のイデオロギーに沿った独自の解釈を目指すこと)を基に、原爆投下が必要だったのかを分析するアナリスト達もいる。事実分析ではこう続く。アメリカの指導者達も連合国側も、(原爆投下前に)ソ連の参戦確約が取れており、それによる日本の降伏は確実視されていた。つまり、戦争を実際に終結させたのは、原爆投下ではなくて、ソ連が参戦したせいだった。1945年当時、米軍最高幹部8人のうち7人までもが、原爆使用について「軍事的に不必要、あるいは道徳的に非難すべきこと、あるいはその両方」と述べていた。つまり、戦争終結という目標はあったが、落とさなくてもよかった原子爆弾をあえて落としたという理論になる。そんな矛盾までが暴露される時代となった。 広島では、被爆者の一人で、経験を語り継く活動を行っている方とのセッションにも参加することができた。その方は、谷本牧師(書籍紹介「ヒロシマ」の中にも登場)の娘さんで、80歳を超えた今でも日米両語による生の声で、自分の経験を語る活動を行っている。谷本牧師は、自分も含めた家族全員が被爆者でありながらも、自分の体験談から「ノーモア・ヒロシマズ」平和活動を提唱し続け、国内外に広島の惨状と平和の重要性を訴え続けた。

広島では、被爆者の一人で、経験を語り継く活動を行っている方とのセッションにも参加することができた。その方は、谷本牧師(書籍紹介「ヒロシマ」の中にも登場)の娘さんで、80歳を超えた今でも日米両語による生の声で、自分の経験を語る活動を行っている。谷本牧師は、自分も含めた家族全員が被爆者でありながらも、自分の体験談から「ノーモア・ヒロシマズ」平和活動を提唱し続け、国内外に広島の惨状と平和の重要性を訴え続けた。

原爆を投下された敗戦国という歴史を負っている日本は、裏を返せば、被爆者たちの生の声や未だ躰や土地に残る惨状の歴史を世界に訴え続けられる唯一の国とも言える。これもまた真実である。6月、トランプ大統領がイラン核施設への破壊行為は、広島/長崎の原爆投下(戦争を終わらせる為のやむなき措置)と同じであるという発言を行い、物議を醸しだした。原爆投下から80年という年月が過ぎた今、これらの真実をどのように後世へ伝えていくのか、日米双方の立場から再考してみる、そんな岐路にもあるのではないか。

昨今では、SNS技術が高度化した事で、世界中の誰もが「配信」可能となり、伝達の自由を謳歌できる時代となった。しかし、その裏側では、「偽情報」でも簡単に配信できるという副産物も生み出した。AI技術を駆使すれば、「嘘」さえも「真実」のように見せかけることができる。物事を裏側から描写すると全く違った表現になる、ということがままある。日本在住の時に見ていた世界地図は、日本という国を中心にした配置として描かれていたが、渡米してみると、世界地図とはアメリカ大陸が中心になっているのを見て、単純に驚いたことがある。描き方の相違であり、どちらも世界地図として間違っているわけではない。ただ、地図の様子が全く違って見えることに気づいた時、自分の視点をどこに置くかで物事が違ったように見えるのだ、と体感した経験である。

真実かどうか、手を噛んで教えてくれるような、便利な「口」は、残念ながらどこにも存在しない。しかし、真実を問いかけて追及する事は人間として自然の行為であろう。真実を見極める力や感性は、それぞれの中に本来備わっていると思いたい。自身の「真実の口」に問いかけてみる、いつの時代でもそれが大事なことだろう。

書籍紹介: HIROSHIMA(邦題)「ヒロシマ」

(著者紹介):John Harsey ジョン・ハーシー(ジャーナリスト)

出版社:Vintagebooks 出版年(初年度版:1946)

日本語版:1949年に初訳、2014年に法政大学出版局から増補版が刊行。谷本清牧師と石川欣一(ジャーナリスト・翻訳家)との共訳。

ジョン・ハーシーの「ヒロシマ」は、原爆投下後の広島を描いた歴史的なルポルタージュであり、20世紀のジャーナリズムにおいて極めて重要な作品とされている。GHQの管轄下にあった日本では、原爆被爆者の声を公表するという行為自体が制限されていた。そんな中、原爆投下から9か月後の広島を訪れたジョン・ハーシーは、独自のネットワークから6名の被爆者に直接インタビューを行った。その中の一人で、アメリカの大学院で学んだ経験もあった谷本牧師は、ハーシーに広島の惨状や人々の苦悩を詳細に伝えた。1947年、ハーシーはこの手記を米国で「ザ・ニューヨーカー」へ発表、原爆の惨禍を克明に描写した内容が大きな反響を得た。その後「ヒロシマ」は、学校の社会科の副読本として長きに渡り広く読み続けられるという極めて重要な作品ともなり、20世紀アメリカジャーナリズムのTOP100の第1位にも選出されている。1985年、ハーシーが広島を再訪した際には、谷本牧師と再会、続編「ヒロシマ・その後」を執筆した。ヒロシマで谷本牧師と奇跡的に出会ったとされるハーシ―、広島の惨状や人々の苦悩を伝えて平和を願い、歴史の証言者としての責任と人間的な共感を基にした二人の友情と協力は、日米の垣根を越えた人間的な絆としても評価されている。谷本牧師の未出版手記(薄紙に綴られた英文230ページ)が米国エール大学内の図書館内に保管されており、これを題材として二人の関係を描いた映画『WHAT DIVIDES US』の制作が現在進行中。(2026年公開予定)

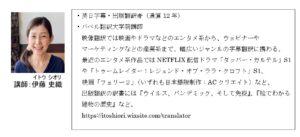

谷口知子

バベル翻訳専門大学院修了生。NY在住(米国滞在は35年を超える)。米国税理士(本職)の傍ら、バベル出版を通して、日米間の相違点(文化/習慣/教育方針など)を浮彫りとさせる出版物の紹介(翻訳)を行う。趣味:園芸/ドライブ/料理/トレッキング/(裏千家)茶道/(草月)華道/手芸一般。