東アジア・ニュースレター

海外メディアからみた東アジアと日本

第176 回

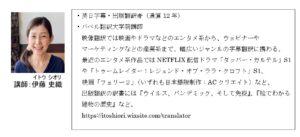

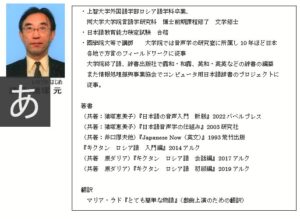

バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教

中国の強大な軍部が深刻な混乱に直面している。習主席が軍の現代化と台湾侵攻能力の獲得を目指すなか、多数の軍高官が捜査を受けている。軍は指導者にとってライバルや民衆の反乱に対する最終的な防壁でもあり、軍の混乱は指導者にとって政治的生存への危機も意味している。ただし、今のところ習主席への反抗の兆しはないと報じられている。

台湾は、対米通商交渉を継続中だが目標は合理的な水準の関税実現とエレクトロニクス産業への影響の最小化とされている。交渉は難航しているとみられるが、これは台湾が日韓、EU並みかそれ以下の関税水準を要求している一方、トランプ米政権が日韓、EU並みの対米投資を求めているためと推測されている。

韓国政府がキムチ債券の禁止措置を解除した。キムチ債券とは、韓国市場で海外企業が発行する非ウォン建ての金融債である。日本のサムライ債に相当する。解除理由として外為市場の規制緩和と外貨流入の促進が挙げられ、背景として韓国ウォンがファンダメンタルズに比べて過度に弱く、政府がその価値上昇を狙っていると指摘されている。

北朝鮮が軍事用偵察衛星ロケットの発射施設建設を加速している。衛星用ロケット発射にはロシアの技術支援が欠かせない。そのために衛星発射場を拡張して海路でのロシア製部品の輸入を可能としたり、多数のロシア人技術者を受け入れたりしている。国連決議に違反する行為だが金総書記は計画を加速させている。

東南アジア関係では、タイとカンボジア間に紛争が発生した。原因は、宗主国フランスとサイアム王国間で締結された条約に基づき国際司法裁判所が最大のヒンドゥー教寺院をカンボジアに付与したことに遡る。タイは、寺院がシャム領にあったと指摘し、タイ湾埋蔵の石油・ガスや国境にある詐欺関連施設からの収入などの利権が紛争の背景にあると主張する。

インドに対してトランプ米大統領がロシア産原油の輸入を継続するなら50%の懲罰関税を課すと警告した。目下、米印間で貿易交渉が継続中だが争点はロシア産原油の輸入と農産物、乳業、漁業に関する問題である。インド政府は、徹底抗戦か妥協かの選択に迫られているが今のところ農民、乳業部門、漁業の福祉で妥協しないと宣言するに止まっている。

主要紙社説・論説欄からでは、7月に投開票された日本の参議院選挙に関する海外主要メディアの報道と論調を取り上げた。小規模政党の台頭を極右ポピュリスト政党の躍進として注目している。

§ § § § § § § § § §

北東アジア

中 国

☆ 軍指導部の引き締めを強化する習主席

習近平国家主席がスキャンダルで揺れる人民解放軍エリート層への支配を強化している。8月10日付ニューヨーク・タイムズは、習近平国家主席が軍部の腐敗摘発に本格的に取り組む姿勢は、彼が懸念する問題が戦場での戦闘準備だけでなく、政治的な生存問題にも及んでいることを示していると、概略以下のように報じる。

表面上、中国の軍はかつてないほど強大だ。海軍艦艇はより広範な海域に進出している。核戦力は年間約100発の弾頭を増やしている。台湾周辺での軍事飛行は頻発し、威圧的になっている。数ヶ月ごとに新型ステルス戦闘機や最新型揚陸艇などの新兵器を次々と披露している。しかし、指導部内部では中国軍はここ数年で最も深刻な混乱に直面している。中国共産党の軍事統制機関である中央軍事委員会の7つの席のうち3つが、メンバーの逮捕や行方不明により空席となっている。

この内部の混乱は、習近平国家主席が10年以上前から進めてきた忠実で現代的、戦闘準備が整い、完全に自身の支配下にある軍隊を築く努力を試している。習近平氏は、中国人民解放軍(P.L.A.)の現代化を2027年までに達成する目標を掲げており、一部の米当局者によると、台湾侵攻能力の獲得もその目標に含まれているとされる。現在の捜査と人事異動の波は、習近平氏が直接選んだ指揮官たちにも及んでおり、習氏が長年浄化を試みてきたシステムに再発する問題が存在することを示している。習氏が2012年に権力を掌握した直後、軍部内の腐敗を一掃し、厳格な統制を課す激しいキャンペーンを展開し、大規模な再編に結びつけてきた。「習近平氏が自身の部下が過ちを犯すのを見れば、特に激怒するだろう」と、アメリカ大学で中国指導者と軍の関係を研究するジョセフ・トリギアン准教授は語る。

軍指導部で最も目立つ不在は、中央軍事委員会で2番目に位の高いキャリア軍人である何衛東将軍(元党中央軍事委員会副主席、元国家中央軍事委員会副主席)だ。何将軍は公式行事や言及から姿を消しており、説明のない不在は彼もまた問題を抱えており捜査を受けている可能性を示唆している。もう一人の最高指揮官であるミアオ・ホア提督は、昨年、未公開の「重大な規律違反」の疑いで捜査を受けた。この表現は通常、腐敗や不忠を意味する。ジェームズタウン財団の最近の集計によると、2023年以降、人民解放軍(PLA)の高官や兵器産業の幹部約20人以上が捜査を受けているという。両氏は、習近平氏の庇護の下で異例な速さで昇進していた。中国当局者は、好景気時でも腐敗や不忠実の疑いで捜査を受けるリスクがあるが、習氏が両者を失ったことは最高レベルでの異例の混乱を示している。

「粛清は官僚制度の機能に影響し、指導部内で中国軍の戦闘準備態勢に対する広範な疑念を生む可能性がある」と、バイデン政権で国防次官補を務めたエリ・ラトナー氏は述べる。習近平氏の中国軍に対する最大の懸念は、戦場での準備態勢に関する疑問と指揮官たちの習氏絶対的な忠誠からの離反である。習近平氏は2027年に共産党の指導者としての4期目を目指す可能性があり、退職や粛清された指揮官を彼への忠誠心が疑いない新世代で置き換える必要がある。最近の公式声明で思想統制の強化に向けた新たな動きが示されている。中央軍事委員会は先月、政治将校の「有害な影響を完全に排除し、そのイメージと権威を回復する」ことを目的とした新たな規則を発表した。中国人民解放軍の日刊紙『解放軍報』は1面コメントシリーズで解放軍政治将校に絶対的な忠誠を遵守するよう促している。

毛沢東の時代以来、軍は戦闘部隊としてだけでなく、中国指導者にとって潜在的なライバルや民衆の反乱に対する最終的な防護壁として政治的支配の手段としても機能してきた。習近平氏は、2019年に発行された軍向け演説集によると、統治初期の軍向け内部演説で1989年の民主化運動弾圧時に党指導部を支持した軍を称賛した。しかし、こうした演説において習近平氏は、約10年前に腐敗の疑いで逮捕された中国人民解放軍(P.L.A.)の元最高幹部である徐才厚と郭伯雄の教訓を繰り返し引用している。習近平氏は、2018年の中央軍事委員会会議で軍上層部における腐敗が放置されていれば、我々の軍隊は特定の個人の私兵となり、党に反旗を翻す武装勢力になるだろうと述べている。

最近の軍内の混乱が習近平氏への組織的な反抗に発展している兆候はない。しかし、ワシントンにある国防大学で中国の軍事を研究するシニア研究員ジョエル・ウスノウ氏は、腐敗や管理不備の比較的少ない事例でも、習近平氏への組織的な反抗に発展している兆候はない習近平氏と指揮官たちとの間の信頼を損なう可能性があると指摘する。習近平氏は、中央軍事委員会に席を置く唯一の文民メンバーであり、これにより軍に対する彼の絶対的な権力を確保している。つまり、彼は他の文民官僚に頼ることはできない。「習近平氏は、膨大な情報と技術的スキルに基づいて指揮官たちに選択肢を策定し実施させる必要がある」とウスノウ教授は述べる。「習主席が、彼らが正直で専門的で能力があることを確認できない場合、習氏の戦争への意欲は低下するだろう。なぜなら、結果をどう確信できるのか」。マサチューセッツ工科大学のテイラー・フラベル教授は最近、フォーリン・アフェアーズ誌で粛清は組織浄化を妨げ指揮官への信頼を弱め、中国政府が台湾への上陸攻撃を検討する際に慎重になるよう促す可能性があると指摘した。「台湾侵攻や台湾封鎖など、米国関与の影の下で起こる可能性のある高強度な作戦はこれらの問題により一定期間影響を受けるだろう」とフラヴェル教授は電話インタビューで語った。

その一方で、フラヴェル教授は危機時に敵対勢力に対して強硬な行動を取る必要性は、戦闘準備態勢への懸念を上回る可能性があると指摘する。習近平氏が台湾での戦争が不可欠だと判断した場合、最高指揮部の欠陥に関わらず、軍隊を戦場に派遣することを躊躇しないだろうと述べる。その決意を強調するかのように、習氏は西太平洋での2隻の空母と随伴艦による最近の演習など困難を増す作戦を中国軍に実行するよう迫っている。昨年、太平洋上空に飛来した大陸間弾道ミサイルも同様の決意を表明する意図があったようだ。米国海軍戦争大学のアンドルー・エリクソン教授は、「中国海軍の作戦には目立った遅延や縮小は見られない」と述べている。

以上のように、中国の強大な軍部がここ数年で最も深刻な混乱に直面している。軍は戦闘部隊としてだけでなく、指導者にとってライバルや民衆の反乱に対する最終的な防壁として政治的支配の手段でもある。その軍が期待どおりの機能を果たさなければ、指導者にとって政治的生存への危機を意味する。しかし軍では現在、習氏が任命した高官を含む多数の幹部が捜査を受けている。しかも習近平国家主席が2027年までの人民解放軍(P.L.A.)現代化の目標を掲げ、それには台湾侵攻能力の獲得も含まれている状況のなかでのことである。

ただし、記事は軍の混乱が習近平氏への組織的な反抗に発展している兆候はないと報じる。だが、習主席にとっては軍の戦場での準備態勢と指揮官らの習氏に対する絶対的忠誠からの離反が最大の懸念である。習氏は、軍上層部における腐敗を放置すれば軍は特定の個人の私兵となり、党に反旗を翻す武装勢力になり得るという教訓を先人から学んでいる。従って習主席は、上層部の腐敗に対して断固とした粛清の姿勢を崩さないと考えられる。他方、粛清は、習主席と指揮官らとの間の信頼関係を損なう可能性がある。そこで一つの極めて興味深いが深刻な意味を持つ疑問が提起される。指揮官らの廉直性や専門能力が確認できない場合、習氏の戦争への意欲が低下し、台湾侵攻に対して慎重になるのではないかという観測である。しかし、記事は習主席が台湾での戦争が不可欠と判断した場合、最高指揮官らの欠陥に関わらず、軍隊を戦場に派遣することを躊躇しないだろうとの見方も示す。記事が伝えるように、台湾侵攻は軍上層部の粛清とは別次元の問題であり、それにより侵攻を見送るという見方は、あくまで希望的観測であると言わざるを得ないと思われる。一連の出来事から最も注目されるのは、習主席の軍支配力が依然として強固であり、今回の動きによってさらに強化されたとみられることであろう。

台 湾

☆ 厳しい環境にさらされる輸出産業

台湾政府は目下、米政府と関税問題を含む通商交渉を続けている。この間、台湾に対する米国の関税はトランプ米大統領が暫定的に20%を適用し、8月7日に発効すると公表している。これに対し8月1日付ブルームバーグは、台湾の頼清徳総統が記者会見で同日、米国との通商協議において「20%」という関税率は当初から目標ではなかったと述べ、今後の交渉を通じ「合理的」な関税率を目指すとの考えを示したと報じる。頼氏は、トランプ米大統領が台湾からの輸入品に対して20%の関税を課す方針を示したことについて、暫定的な結果を失敗と判断するのは時期尚早だと述べ、最終的な目標は合理的な水準とエレクトロニクス産業への影響を最小限に抑えることだと強調し、関税に関する協定は立法院(国会)の承認が必要になるとも説明した。

こうした状況のなか、8月8日付ニューヨーク・タイムズは、台湾の輸出製造業者が米国との貿易合意がないなかで20%の高関税、政治的不安定、そして通貨高に直面し、圧迫を受けていると概略以下のように伝える。

トランプ米大統領が4月に世界の大部分を対象とした最初の関税措置を発表した際、台湾は有利な交渉立場にあるようにみえた。台湾経済の要である台湾積体電路製造(TSMC)は、NvidiaやAppleなどの企業向けに世界最先端のコンピューターチップを製造する企業として、数週間前にアリゾナ州での事業拡大に1,000億ドルを投資すると発表していた。トランプ氏が新たな関税率のリストを読み上げる中、台湾を指名してTSMCの投資を称賛した。

他方、トランプ米大統領は1日、半導体に対して100%の関税を課す方針を表明したが、TSMCの対米投資によってこの100%の関税免除を獲得する可能性が浮上した。だが、これは台湾指導部が米政府との貿易協定を締結し、トランプ氏の他の厳しい関税から経済を保護する措置としては十分ではない。7日に発効した台湾に対する20%の関税で、賴清徳総統が直面する政治的・経済的圧力がさらに高まっているからだ。野党議員との対立が激化し、しかも通貨は対米ドルで急激に上昇、輸出依存経済にとって障害となっている。

台湾の主要な貿易交渉担当者である鄭麗君・行政院副院長と貿易代表(行政院経貿談判弁公室(OTN)政務委員)の楊珍妮は、4月以降4回ワシントンを訪れている。しかし、近隣の日本と韓国が台湾よりも低い関税率を交渉しているのに対し、台湾は合意に至っておらず、これにより台湾の輸出競争力がさらに弱まっている。一部の台湾企業経営者や観測筋は、トランプ政権が台湾企業に対し、日本が約束した5,500億ドルや韓国が約束した3,500億ドルに匹敵する米国への投資を約束するよう求めていると指摘する。「日本と韓国は、主要産業を伴ってワシントンに現れた」と、元台湾立法委員でテクノロジー投資家であり、現在ハドソン研究所のシニアフェローを務めるジェイソン・シュー氏は語る。

台湾経済は輸出に依存し、米国は最大の買い手である。グローバルな半導体サプライチェーンの重要拠点として、コンピューターチップとそれらを含む電子部品を主要な輸出品としているが、金属工具やステンレス鋼板の主要輸出国でネジやボルトなどの金属製締結部品の世界第3位の供給源でもあり、そのほとんどが米国向けである。これらの製造業者は、20%関税の最大の打撃を受けている。数ヶ月間、これらの企業はトランプ政権が課した鉄鋼とアルミニウムに対する50%の関税とも対峙してきた。今年、台湾ドルの価値上昇はこれらの工場経営者にさらなる圧力をかけている。台湾当局は為替レートを継続的に監視していくと表明している。

以上のように、台湾は関税問題を中心に対米交渉を続けているが、目標は合理的な水準の関税とエレクトロニクス産業への影響の最小化だとしている。しかし、交渉は難航している模様であり、その理由としては、おそらく台湾が日韓やEU並みか、それ以下の水準を要求している一方で、トランプ政権が日韓、EU並みの対米投資を求めているためと推測される。いずれにせよ、輸出依存の台湾経済は特に米国市場への依存度が高く、交渉の決着を急ぐ必要ある。

韓 国

☆ 政府、「キムチ債券」禁止措置を解除

韓国政府が14年間の「キムチ債券」(‘kimchi bonds’。韓国国内で発行され、韓国ウォンへの変換を目的とした外貨建て債務)禁止措置を解除すると6月30日付フィナンシャル・タイムズが報じる。記事によれば、ドル建てステーブルコインの投機熱を受けて、韓国は国内金融機関が「キムチ債券」と呼ばれる債券を購入するのを禁止していた14年間の措置を解除した。すなわち、韓国銀行(中央銀行)は2011年、キムチ債券への国内投資を禁止していた。これは、国内発行者が当時、為替リスクにさらされる懸念があったためだった。しかし、記事は暗号資産の取引額は今年第1四半期にウォン57兆円(約420億ドル)に達しており、今般の政策変更は、韓国の小口投資家が海外株式やドル建てステーブルコインへの投資に殺到するなか、ウォンの弱さと外貨流動性の不足に対する中央銀行の懸念を示していると、以下のように報じる。

韓国銀行は、「この措置は、外貨流動性条件の改善と弱いウォンへの圧力を緩和することで、為替需給のバランス是正に寄与すると期待される」と声明で述べた。ウォンは月曜日に1ドルあたり1,347ウォンまで1.2%上昇し、8ヶ月ぶりの高水準をつけたが、その後一部の上昇分を解消し、1,353ウォンで取引された。これは、5月に5年ぶりの低水準に落ち込んだ外貨準備高を受けて、政府が外為市場の規制緩和と外貨流入の促進を目的とした最新の措置だ。政府は為替デリバティブのヘッジ制限を引き上げ、国内銀行の外貨貸出規制を緩和し、韓国銀行と国民年金サービス(NPS)間の為替スワップラインを拡大して、公的年金基金の国内市場でのドル買いを抑制した。キムチ債がより多くのドルを国内に呼び込み、小売部門の資金流出を相殺すると期待している。「外国の金融機関の韓国支店がキムチ債投資のためにドルを調達するケースが増えると予想される。これにより国内市場でのドル供給が増加する」と、韓国銀行の担当者は語る。

過去、キムチ債の主な発行者は、ドル資金を必要とする韓国企業の海外子会社だった。アナリストは、国内企業も現在、外貨債務を発行し、それをウォンに換算して国内で使用できるためキムチ債の発行が増加すると予想している。「韓国ウォンが基本要因に比べて過度に弱いとの認識が高まっており、政府は現地通貨のさらなる上昇を望んでいる」と、韓国資本市場研究所の黄世雲(ファン・セウン)上級研究員は述べる。「最新の措置は、政府が為替市場をさらに開放する意思を反映し、長期的にウォンの需要が高まることを示している」。ウォンは、昨年の戒厳令騒動後の政治的安定を背景に今年ドルに対して8%以上上昇している。

今月就任した新政府は財政支出の拡大を約束しており、貿易交渉において米国から通貨価値の向上を迫られている。外国投資家の市場アクセス改善に向けた努力にもかかわらず、グローバルな指数提供会社MSCIは、為替市場自由化への障害を理由に韓国を先進国市場に格上げしていない。しかし黄氏は、ドル建ての資金調達コストがウォン建てより高いことから、国内企業がキムチ債の発行を急がないと警告する。

以上のように、韓国政府はキムチ債券の禁止措置を解除した。キムチ債券とは、韓国市場で発行される非ウォン建ての金融債で、この造語を作ったウリ銀行は外国発行体からの債券のみを指すものと定義したとされる。その意味で、日本のいわゆる、サムライ債に相当するといえる。政府が今般、発行禁止措置を解除した理由として記事は、低水準に落ち込んだ外貨準備高を受けて、政府が外為市場の規制緩和と外貨流入の促進を目的とした措置だと報じる。つまり、ドルを国内に呼び込み、ドル資金の流出を相殺する効果を狙ったものとされる。具体的には、韓国企業の海外子会社が韓国内で同債券を発行し、これに外国金融機関の韓国支店が購入し、国内市場でのドル供給が増加すると期待しているようである。また背景として政府は、ウォンが基本要因に比べて過度に弱いと認識し、ウォンの価値上昇を望んでいることが指摘されており、注目される。ただし、ドル建ての資金調達コストがウォン建てより高いことから、国内企業がキムチ債の発行を急がないとも警告されている。動向を注視したい。

北 朝 鮮

☆ 偵察衛星打ち上げ施設拡張を急ぐ金政権

北朝鮮がロシアの支援を受けて衛星打ち上げ施設を拡張している。8月7日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルによれば、北朝鮮はここ数カ月で偵察衛星用ロケットの発射施設の建設を加速させている。それには港湾施設の新設も含まれており、ロシアからの新たな部品の輸送が促進される可能性があるという。記事はさらに概略以下のように報じる。

北朝鮮の西海岸にある西海衛星発射場の拡張により、鉄道で輸送する現在の方法に比べ、海路でより大型のロケット部品をより迅速に受け取ることができるようになると、安全保障の専門家はみている。北朝鮮は、西海衛星発射場の最近の拡張に関して公にコメントしていないが、衛星画像分析会社ICEYEによると、同発射場の拡張は先月公表された衛星画像から明らかになった。その後、先週には、西海発射場の新たな港の衛星画像に大型船用の停泊所がある様子が映っていた。これは米シンクタンク、スティムソン・センター傘下のウェブサイト「38ノース」が先週公表した別の分析で分かった。安全保障専門家らは西海発射場の港について、金氏がロシアの支援を受けて自身の衛星計画を進めようという野心を抱いていることを浮き彫りにしていると指摘する。

金氏は、ロシアの対ウクライナ戦争への広範な軍事支援を約束している。その見返りとして、ロシアは防空システムやドローン技術を供与し、新たな制裁から守ることで、同氏に報いている。専門家は、北朝鮮の衛星技術へのロシアによる支援は長期的に、軍事面でのはるかに大きな前進につながると述べる。宇宙設置型の監視システムは北朝鮮の偵察能力を向上させるだけでなく、米国本土を狙った長距離ミサイル攻撃の精度を高める可能性があるからだ。韓国のシンクタンク、峨山政策研究院の軍事専門家、梁旭(ヤン・ウク)氏は「ロシアの支援だけでも10年のプロセスをたった1~2年に短縮することができる」と指摘する。

北朝鮮に偵察衛星がないことは、同衛星技術を軍事的な最優先事項に掲げる金氏にとって弱点の一つだ。自力での偵察衛星の製造と打ち上げが可能な国はロシアのほか、北朝鮮にとって一番の敵である米韓を含め、一握りしかない。北朝鮮の今の技術は初歩的なものだ。38ノースのリポートの著者であるマーティン・ウィリアムズ氏によると、北朝鮮は西海に港だけでなく、新たな建物や鉄道線路、より大きなロケット組み立て場を建設している。同氏が先月末に撮影された衛星画像を精査したところ、金氏は衛星計画を進めるのに苦労しており、打ち上げ失敗で明らかになった問題の解決のため、ロシアの専門知識を頼った可能性が高いという。「それはエリートの集まりであり、北朝鮮はそれに加わりたがっている」とウィリアムズ氏は語った。

金政権は2022年、自国の人工衛星が平和利用のみを目的にしているとの説明をやめるとともに、自国の宇宙関連の法律を改正して衛星技術の軍事利用を認めた。国連はずっと以前から、北朝鮮の衛星打ち上げを禁じている。衛星打ち上げに見せかけて弾道ミサイルの発射試験を行っているとみられるからだ。軍事目的での宇宙開発ができると宣言したすぐ後に衛星を打ち上げようとしたが、最初の2回は失敗に終わった。2023年8月の2回目の打ち上げ失敗の数週間後、金氏はロシアを訪問。ロシアのプーチン大統領と共に同国の主要宇宙基地を訪れ、ロケット発射台や製造施設を見て回った。ロシア政府が宇宙技術を北朝鮮に提供する可能性があるのかとのロシアメディアの質問に対し、プーチン氏は平然と次のように答えた。「われわれがここに来たのはそのためだ。北朝鮮のリーダーはロケット技術に強い関心を示している」

北朝鮮はそのすぐ後の2023年11月、同国初の偵察衛星の軌道投入に成功した。韓国の情報機関によると、ロシアは先の失敗した打ち上げに使われた機器の設計図とデータの分析に協力したという。北朝鮮は、ホワイトハウスと米国防総省の衛星写真を撮影したと主張しているが、その証拠を示していない。北朝鮮のこの偵察衛星は地球を周回しているが、韓国軍によると機能が停止している模様だという。金氏は2024年の野心的な目標の概要を示し、新たに3基の偵察衛星を打ち上げる計画を発表した。だが5月に1基打ち上げただけで空中で爆発炎上し、大失敗に終わった。韓国の情報機関によれば、北朝鮮が突如新しいタイプのエンジンを使用したことを踏まえると、この失敗にはロシアから供与されたロケット技術が関わっている可能性が高いという。他の韓国当局者によると、当時、多くのロシア人技術者が北朝鮮に入国したことが確認されており、衛星打ち上げの支援が目的だった可能性が高い。

北朝鮮は2024年5月の失敗以降、偵察衛星を打ち上げていない。軍事専門家らによれば、この説明として一つ考えられるのは、衛星の軌道投入に成功する確率を高めるためにロシアの技術を取り入れている過程にあるということだ。すぐに次の打ち上げが行われることはなさそうだというのが彼らの見方だ。北朝鮮が宇宙からの偵察能力を獲得するには、自国の偵察衛星を何十基も配備する必要がある。また、過去に打ち上げに失敗した衛星の残骸は、北朝鮮の衛星が低解像度の画像しか撮影できなかったことを示していた。韓国のシンクタンク、韓国国家戦略研究院(KRINS)のトゥ・ジンホ上級研究員によると、北朝鮮は、衛星の軌道周回を維持する能力や地上に画像を送信する能力など、宇宙からの偵察能力の獲得において、ごく初期の段階にある。「こうした能力獲得のあらゆる段階でロシアは支援できる」とトゥ氏は話す。

以上のように、北朝鮮が軍事用と目される偵察衛星用ロケットの発射施設建設を加速させている。衛星用ロケット発射にはロシアの技術支援が欠かせない。そのために西海衛星発射場を拡張して海路でのロシア製部品の輸入を可能としたり、多数のロシア人技術者を受け入れたりしている。金氏は23年夏にロシアを訪問し、その直後の2023年11月、同国初の偵察衛星の軌道投入に成功している。国連は、こうした北朝鮮の弾道ミサイル技術を用いた軍事衛星打ち上げの試みは国連安保理決議に違反するとしているが、金総書記は計画を加速させている。計画は必ずしも順調ではないと記事は報じているが、専門家は宇宙設置型の監視システムは北朝鮮の偵察能力を向上させ、米国本土を狙った長距離ミサイル攻撃の精度を高める可能性があると警告している。隣国の日本としても大きな脅威になり、計画の動向を注視する必要がある。

東南アジアほか

タイ

☆ タイとカンボジアの国境紛争について

7月24日の朝、カンボジアとタイの国境で古代遺跡を挟んで銃声が響き渡った。戦闘は5日間続き、40人以上が死亡し数百人が負傷、30万人の民間人が避難を余儀なくされた。7月31日付エコノミスト誌は、なぜタイとカンボジアは意味のない国境戦争を戦うのかと疑問を提起し、背景と原因について概略以下のように報じる。

カンボジアとタイの紛争地域の大部分は、約1,000年前に急な断崖に建てられたヒンドゥー教の寺院が点在している。この戦闘で誰が最初に発砲したかは不明だ。しかし、正午までにカンボジアとタイの兵士は200kmの境界線沿いの8か所で互いに攻撃し合った。カンボジア軍はタイに向けてロケットを発射し、タイのF-16戦闘機はカンボジア国内に爆弾を投下した。カンボジア内戦が30年以上前に終結して以来、この高地でこれほど衝撃的な暴力は起きていなかった。

7月28日、マレーシアの首都クアラルンプールで急遽開催された首脳会談で、両国首相は停戦に合意した。現在、東南アジア諸国連合(ASEAN)の議長国を務めるマレーシアのアンワル・イブラヒム首相が交渉を仲介した。しかし、複数の国の外交官たちは、この交渉の立役者は米国であると指摘する。トランプ大統領が、停戦が成立するまでカンボジアとタイとの貿易交渉を停止すると脅したことから、双方は交渉の席に着くことを余儀なくされたのだ。

それでも、停戦は不安定な状況にある。タイの外交官たちは、現在の平和な状態を認める一方で、カンボジア軍が手榴弾や小火器による発砲で合意を繰り返し違反していると主張し、カンボジア側はこれを否定している。双方の軍司令官は会談を行い、平和に向けて取り組んでいるようだ。状況はさらに改善していく可能性もあるが、小競り合いによって紛争が再燃する可能性も同様にある。その理由を理解するには、歴史を知ることが役立つ。

この紛争は、1904年にサイアム王国と、現在のベトナム、ラオス、カンボジアの大部分を支配していた植民地時代のフランスとの間で締結された条約に端を発している。両国は、その地域の自然の分水界であるダングレック山脈を国境として定義することに合意した。しかし4年後、フランスの地図製作者は、高地と歴史的に重要な寺院を自国側に配置する線を引いた。国際司法裁判所は1962年、フランスの地図を根拠に最大の寺院をカンボジアに付与したが、以来、タイ政府はフランスの地図作成の質に不満を抱き続けている。両国は、特に1999年に同地域でクメール・ルージュ残党が降伏して以来、外交的に問題を解決しようと試みたが、両国の民族主義が障害となってきた。カンボジア人は、クメール帝国が建設した寺院に深い感情的な絆を感じ、これを自国の遺産として主張している。

では、なぜ今、戦闘が再燃しているのか。両国は互いの政治が攻撃的な行動を促していると主張する。タイ側は、カンボジア軍が2月に寺院の一つを占領したのは、タイがカンボジアとの国境沿いで跋扈する詐欺産業への取り締まりを開始したためだと指摘する。アナリストは、詐欺からの収入がカンボジア経済の大きな割合を占めていると推定し、カンボジアの依然として強力な元指導者、フン・セン氏がこの取り締まりに怒りを抱いた可能性があると示唆する。

一方、タイ側は、これらの寺院は19世紀にヨーロッパの植民地主義者が到着するまでシャム領の一部だったと主張する。2008年、タイの抗議者が最大の寺院であるプレアヴィヒア寺院に侵入したことで、この問題は公開的な衝突に発展した。3年間の衝突で34人が死亡した。ハーグの国際司法裁判所が2度目の判決を下した後、状況は再び沈静化した。タイ側はまた、フン・セン氏が、タイ湾の石油・ガス埋蔵量に関する重なる主張を解決するための交渉の遅さに不満を抱いている可能性があると推測している。その埋蔵量は、貧しいカンボジアに莫大な利益をもたらす可能性がある。

カンボジアの当局者とアナリストは、これらの理由を否定している。カンボジアは、タイ側が主張するほど詐欺関連施設や石油・ガス田からの収入に依存していないと主張する。むしろ、タイの将軍たちがこの紛争を利用して民族主義的な感情を煽り、国内でクーデターを企てるための口実を作ろうとしていると指摘する。タイ将軍たちはこの点で前科があり、1932年に絶対君主制が終了以来、彼らは12回のクーデターに成功し、最後の2回は、現在再び政権を握っているシナワトラ一族のメンバーを標的としたものだった。

以上のように、今回のタイ、カンボジア間の紛争は、1904年に植民地時代のフランスとサイアム王国との間で締結された条約に端を発している。この条約に基づきハーグの国際司法裁判所が最大のプレアヴィヒア寺院(プレアヴィヒア州にあるヒンドゥー教寺院。9世紀末にクメール人によって建設された)などをカンボジアに付与したが、タイ側は、これらの寺院は19世紀にヨーロッパの植民地主義者が到着するまでシャム領の一部だったと主張する。さらに今回の紛争の原因について、タイ側は、カンボジアのフン・セン元首相のタイ湾石油・ガス埋蔵量に対する主張や国境にある詐欺関連施設からの収入などの権益がタイ側の取り締まりによって損なわれたことなどを要因として挙げているが、カンボジア側は否定している。今回の紛争は、貿易交渉に関するトランプ米大統領の脅しから双方がやむを得ず停戦に合意したこと、不安定なタイ政局、気性が荒いと評されているフン・セン氏などの事情から考えると、合意の行方は不確かと言わざるを得ない。両国の紛争は続くとみられる。

インド

☆ トランプ懲罰関税の脅威に直面する政府

トランプ米大統領は8月6日、インドに対し、ロシア産原油を輸入し続けるなら50%の関税を課すとの警告を発した。これに関して7日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナル社説は、トランプ大統領はようやく、ウクライナでの戦争を終わらせるためにロシアへの圧力を強めたいと思い始めたようだが、不可解なのは、ロシア産原油の輸入量はインドより中国の方が多いにもかかわらず、中国を免除していることだと、概略以下のように論じる。

インドに対する新関税は、「ロシア政府が米国に及ぼす脅威への対応」に関する大統領令に明記された。インドが標的になったのは、同国によるロシア産原油の購入が、プーチン大統領の軍事機構にとって主要な財源になっているからだ。インドはかねてロシア産原油を輸入してきたが、輸入量はロシアがウクライナ侵攻を開始してから急増しており、それがプーチン氏による殺りくの継続を支えている。トランプ氏は自身のソーシャルメディアに、「(インドは)これまでずっと自国の軍備の大半をロシアから購入してきた。そして誰もがウクライナでのロシアの殺りく行為を止めたいと考えている時に、中国と並んでロシア産エネルギーの最大の買い手になっている」と投稿した。

大統領令によると、インドが方針を見直さない場合、3週間後に同国の米国向け輸出品に25%の追加関税が課される。トランプ氏は既にインドからの輸入品に25%の関税を課すことを決めており、7日に発効する。追加関税はこれに上乗せされる。インドの今年1~6月のモノの対米輸出額は約563億ドル(約8兆3,000億円)で、米国の貿易相手国では12位だ。主な輸出品には、医療用品や後発薬(ジェネリック医薬品)、電話端末などがある。インドに対する50%の関税は米国が課す関税率としては最高水準となるが、上院に提出された制裁法案でロシア産原油の購入国に課すことが想定されている500%と比べればはるかに低い。80人を超す議員が共同提出者になっているこの法案は9月に上院で採決される方向だ。トランプ氏はこうした政治的な動きを認識している。

インド外務省は新たな関税を非難し、同国はエネルギー需要を満たすためにロシア産原油を輸入していると述べた。ただ、インドが伝統的な供給国であるイラクやサウジアラビアを脇に置いてロシアから原油を購入していることには触れなかった。インドは現在、国際的な水準よりかなり割安な価格でロシア産原油を購入している。インドは、「他の数カ国もそうした措置を国益のために取っている」なかで、トランプ氏がインドにだけ制裁を科そうとしていると主張しており、この言い分は説得力がある。他の国とは特に中国を指しているが、トランプ氏はこれまでのところ自身の友人である習近平氏のことは大目に見ている。これは、中国をロシアとの協力関係から引き離そうとするトランプ氏の試みに関連しているのかもしれない。だが、中国はロシアの戦争に不可欠な技術を提供することで同国を支援している。ウクライナは今週、中国人の雇い兵がウクライナのハルキウ近郊でロシア軍と一緒に戦っていた証拠を示した。

トランプ氏が何らかの戦略を持っていることを期待したい。複数の歴代米大統領は、アジア太平洋地域における中国への戦略的な対抗勢力としてインドを引き寄せることに時間と資源を費やしてきた。ロシア産原油の購入を理由にインドに関税で打撃を与える一方、中国は大目に見るというのでは、インドで友人を増やすことはできない。

この件に関する最も良い解釈は、トランプ氏はインドをたたくことでプーチン氏に対し、ウクライナとの停戦に向けた交渉を拒否するのなら米国による制裁強化とウクライナへの兵器供与拡大に直面することを示そうとしているというものだ。トランプ氏の特使であるスティーブ・ウィットコフ氏は6日、モスクワでプーチン大統領と3時間にわたって会談したが、本稿執筆段階では会談の詳細な内容は明らかになっていない。

6日遅くにメディアにリークされた情報によると、トランプ氏は近くプーチン氏と会談する意向で、その後プーチン氏とウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領との会談を仲介したいと考えているという。トランプ氏はその間にも、ウクライナへの兵器供与を増やし、原油購入を理由とした制裁リストに中国を加えることで、ロシアへの圧力を強められる。

こうしたウォ-ル・ストリート・ジャーナルの論調に対し、8月7日付フィナンシャル・タイムズも、トランプ米大統領は懲罰的関税を発表し、インド首相に対して妥協か、降伏しないかの選択を迫る困難な立場に置いたと述べ、トランプ懲罰関税に対するインド側の受け止め方について以下のように伝える。

関税の脅威はトランプ氏に対するインドの敵意を煽り、ロシアの石油購入をめぐる同氏のインドに対する一方的な批判に多くの人が怒っている。以前、トランプ米大統領がロシアに対して強硬になるまで、米国政府はインドによるロシア産石油の購入を容認していた。元インド外相のシャアム・サラン氏は尋ねる。「なぜトランプはインドだけを標的にするのか」。インド国民会議の報道官ジャイラム・ラメシュ氏は、モディ首相に対し、故指導者の精神を引き継ぐよう促した。「可能であれば、モディ首相はエゴを脇に置き、米国に立ち向かった(先人の)姿からインスピレーションを得るべきだ」と語る。わずか6カ月前に、トランプ大統領はホワイトハウスでモディ首相を温かく歓迎し、インドの指導者を「素晴らしい友人」と呼んだ。また、秋までに最初の二国間貿易協定に達し、2030年までに二国間貿易額を2倍以上の5,000億ドルにすることを約束していた。しかし、今や両国関係には緊張の兆しが見られる。

こうした上述のような米印間関税交渉の現状について、8月7日付ロイター通信は以下のように報じる。

インドは、トランプ米大統領の貿易攻勢によって最も大きな打撃を受ける国の一つとなる見通しで、3週間以内に合意に至らなかった場合、インドの輸入品に対する関税は50%まで引き上げられる見通しとなった。インドは、トランプ陣営と貿易協定を最初に締結する国のひとつになると予想されていたが、インドの広大な農業および乳製品セクターの開放とロシア産原油の購入停止に関する意見の相違から、5回にわたる交渉の末、交渉は決裂した。「これは、いくつかの地政学的な期待が組み合わさった結果だ。インド政府は、インドからの米国輸入品に課される50%の関税に強く反発している。この関税は貿易をほぼ停止させる可能性がある」。それでも、インドの当局者は非公開の交渉で一部の違いが解決されることを期待している。米国貿易チームは今月後半にインドの首都を訪問する見込みだ。しかし、ナレンドラ・モディ首相は関税に言及せずに国の農民、乳業部門、漁業の福祉を妥協しないため「重い代償を払う用意がある」と語った。

以上のように、トランプ米大統領はインドに対し、ロシア産原油を輸入し続けるなら50%の関税を課すとの警告を発した。インドは、米中ロの3超大国の駆け引き中で、いわば貧乏くじを引かされる形となった。いくつかの地政学的な思惑が組み合わさった結果といえよう。モディ首相は、徹底抗戦か妥協かの選択に迫られているが、今のところ、農民、乳業部門、漁業の福祉を妥協しないと宣言するにとどまっている。国内政局を睨みながら打ち出すと思われるモディ首相の次の一手に注目したい。

§ § § § § § § § § §

主要紙の社説・論説から

日本の参議院選挙- 世界を揺るがすポピュリズムの波、東京湾に押し寄せる

7月20日、日本で参議院選挙が投開票された。以下は、同選挙に関する主要メディアの報道と論調の要約である。(筆者論評は末尾の「結び」を参照)。まず参議院選挙に先立つメディアの報道や論調からみていく。

7月14日付エコノミスト誌は「Japan’s politics is entering a messy new era (混乱した新たな時代へと突入する日本の政治)」と題する記事で、石破政権のTikTokのような世界的に利用されているソーシャルメディアへの取り組み姿勢が驚くほど消極的だと報じ、来るべき参院選挙は自由民主党が新たな時代にどれだけ適応しているかを試す試金石となると、概略以下のように論じる。

日本の政治は混沌とした新たな時代へと移行している。長年支配的な地位を維持してきた自民党(LDP)は、多くの脅威に直面しており、これは国の未来に大きな影響を及ぼす。自民党は1955年の設立以来、日本の政治システムを支配してきた。2012年から10年以上にわたり連立パートナーの公明党と共に議会で頻繁に過半数を占めてきたが、最近、党内では対立が激化している。一方、ライバル政党は増加し、活発化している。また、多くの日本人がソーシャルメディアでニュースを入手するようになった。7月20日に実施される参議院選挙は、党がこの新たな時代にどれだけ適応しているかを試す次の試金石となる。外部世界が既に再調整を開始している兆候として、7月14日に長期国債が急落した。要因の一つに財政政策の方向性への懸念がある。

自民党が数十年にわたり連続して政権を維持できた要因として、幅広い政策アプローチ、有利な選挙制度、そして豊富な予算配分が挙げられる。1993年と2009年に政権を奪われたが、2012年に安倍晋三氏が自民党を再び政権に導いた。だが、その安倍氏が2022年に暗殺されて以来、党の状況は大きく変化した。2023年から2024年にかけての政治資金調達スキャンダルは有権者の支持を失わせ、党の正式な派閥の多くが解散に追い込まれた。派閥は党内の党として機能し、問題の資金調達を監督していた。政策に関する意見の相違を調整・管理するこれらの構造が失われたため、自民党はより分裂傾向が強まった。昨年10月の選挙で、自民党と公明党は衆議院で過半数を確保できず、歴史上初めて少数与党となった。参議院での自民党の過半数も来る選挙で危うい状況にある。

参議院は内閣構成に直接的な影響力を持たないが、選挙結果は首相の運命を左右する可能性がある。特に石破氏は、昨年秋に党総裁選で勝利したものの、その後、衆議院選挙で党の過半数喪失を招いている。今回の参議院選挙では248議席中125議席が争われるなか、自民党と公明党は過半数維持のため少なくとも50議席を獲得する必要がある。それ未満の場合、石破氏の辞任を求める声が高まるだろう。党員らは、今後の数年について悲観的な見方を示し始めている。「おそらく人々は自民党自体に飽き始めているのかもしれない」と党の重鎮の一人が述懐する。党は活気ある姿勢を示す努力を続けており、昨年の衆議院選挙では「日本を守る」をスローガンとして掲げたが、参議院選挙では「日本を動かす」に切り替えた。しかし、同党は依然として、国をどこへ導きたいのかを明確に示していない。

新しい小規模政党は、現実的でないアイデアであっても明確なメッセージを発している。複数の政党が自民党の右側から脅威となっている。5年前に設立された極右ポピュリスト政党「参政党」は、反移民の「日本人ファースト」を掲げて支持を拡大している。「日本維新の会」も日本第2の都市である大阪を拠点に強固な支持基盤を築いている。左派の新興勢力も存在する。6年前に設立されたポピュリスト政党「れいわ新撰組」)は、保守的な日本共産党と中道左派の民主党(DPJ)の後継政党である立憲民主党(CDP)から有権者を奪おうとしている。同党は、とりわけ消費税の廃止を約束している。最も成功している小政党は「国民民主党」だ。テクノクラート的な中道主義とポピュリスト的な魅力を組み合わせた政策を掲げ、政治スペクトラムの両側から支持を集めている。昨年10月の衆議院選挙で議席を4倍に増やし、28議席を獲得した。196議席を有する自民党は、多くの法案を可決するため、同党との協力関係を余儀なくされている。玉木雄一郎党首は将来、自身の党が連立政権を支えることを望んでおり、その影響力を活用して首相を目指している。最近の世論調査では、同党は40歳未満の有権者層において自民党をリードしている。

これらの挑戦者は、新しいメディアを効果的に活用している。これまで、日本の政治におけるソーシャルメディアの影響力は、他の先進国に比べて緩やかに拡大してきた。これは、日本の有権者に高齢層が多いからかもしれない。しかし、現在ではその革命は着実に進んでいるようだ。70歳以上の日本人の約75%が、国営放送局NHKを信頼していると答えているが、20代では40%未満である。玉木氏をはじめとする新進気鋭の政治家は、若者が集まるサイトでの存在感を高めており、DPFPのYouTubeチャンネルの登録者数は、与党のほぼ2倍に上っている。「自民党は『古く、伝統的で、新しいトレンドから取り残されている』と、党の若手メンバーの一人は嘆く。年老いた党指導者らは、料亭(伝統的な高級料理店)の煙に包まれた奥の間で過ごす方が、インターネットのアルゴリズムが支配する脇部屋よりも居心地が良いようだ。LDPのTikTokチャンネルは、開始1ヶ月後のフォロワーが3,000人未満だった。

LDPは苦境に立たされているが、息の根を断たれていないのは間違いない。ニュースレターのインサイドラインを発行する歳川隆雄氏は、党には才能ある若手政治家がチャンスを待っていると指摘する。彼らの一人を首相に据えれば、ブランドイメージの特効薬になるかもしれない。他の挑戦者と比べ、自民党には強力な地方ネットワーク、豊富な資金、強力な官僚機構との密接なつながりがある。支持率は2022年の40%超から現在30%未満に低下したが、ライバルはいずれも10%を超えていない。競争的で活気ある政治は、日本が求めるまさに強壮剤となるかもしれない。戦後日本において少数与党政権は極めて異例だが、他の議会制民主主義国では珍しくない。日本における現在の経験は、政党が一般の日本人の要望に応えるよう促す可能性がある。しかし今後数年間、不安定な連立政権と短命の首相が続き、政策立案が困難になるという別のシナリオも考えられる。減税や現金給付を約束する浪費的な政策見通しが、財政の健全性に対する懸念を煽り、最近の債券市場の混乱につながっている。弱体な政府は防衛費増額の資金調達について難しい決断を下すのに苦労するだろう。状況はさらに悪化し、混乱が深まるかもしれない。

さらに7月19日付ニューヨーク・タイムズも「Japan’s Prime Minister Faces Jeopardy in a National Election: What to Know (日本の首相、国政選挙で危機に直面、知っておくべきこと)」と題する記事で、石破茂氏首相は参議院選挙で惨敗した場合、辞任を求める声に直面する可能性があると、以下のように警鐘を鳴らす。

長らく政権を握ってきた自民党とその連立パートナーは、若い有権者に支持される右派ポピュリスト政党の台頭により参議院で議席を失い、過半数を失う可能性もあると世論調査で示されている。日本は現在、困難な対米貿易交渉、強硬姿勢を増す中国、高齢化、そして30年間で最も急激な物価上昇という4つの大問題に直面している。このうち、最後の問題は、収入が物価上昇に追いついていない有権者にとって最も大きな問題となっている。特に論争の的となっている問題は、収穫不振と失政により価格が 2 倍に上昇した米の価格である。米国に対する不満も高まっている。トランプ政権が8月1日、日本政府が既に問題を抱える米市場を開放し、米国製自動車の追加購入に同意しない限り、日本の全輸出品に25%の関税を課すと脅したため、多くの日本人は裏切られたと感じている。移民問題も浮上している。日本は過去3年間、労働年齢人口の減少による空白を埋めるため、追加で100万人の労働者を受け入れてきた。外国人居住者は日本の総人口の3%に過ぎないが、参政党のようなポピュリスト政党は、移民制限を訴えることで有権者の支持を獲得している。

世論調査によると、自由民主党とその連立パートナーの仏教系政党・公明党の連立政権は、10から20議席を失う可能性がある。石破氏は連立政権の過半数維持を目標に掲げており、これは改選対象の66議席中50議席の獲得を意味する。失敗すれば、石破氏は辞任を求められる可能性がある。連立政権が過半数を維持または拡大すれば、石破氏は対米交渉に余裕を得られ、中国に対抗する目的の記録的な防衛予算を成立させられる可能性が出てくる。僅差の勝利は、特に2022年に暗殺された元首相安倍晋三が率いていた民族主義的右派を含む党内の対立勢力を勢いづかせるかもしれない。与党連合が参議院を完全に失う場合、立法の停滞が生じ、予算、条約、貿易協定の成立が困難になるだろう。参議院の支配権が移る場合、権限の強い衆議院の解散総選挙を引き起こす可能性もある。

こうした状況のなか、参院選挙が20日に実施され、即日開票された。メディアも早速、選挙結果を報じ論評する。7月22日付フィナンシャル・タイムズは、「‘Make Ishiba Go Away’: Japan’s LDP reels after historic defeat (「石破を退陣させろ」と歴史的敗北で混乱する日本の自民党)」と題する記事で、長期政権を築いてきた与党が危機に直面、ポピュリスト勢力が労働者の票を獲得する一方、伝統的な農村基盤が縮小していると概略以下のように伝える。

1955年以来、数年間を除いて日本を支配してきた石破氏の党は、参議院と衆議院の両院で過半数を失った。石破氏は両選挙の責任者だった。10月に急遽実施された衆議院の解散総選挙と、日曜日に実施された参議院議席の半数改選選挙だ。彼の任期は、自民党が脆弱な局面にある時期と重なっている。伝統的な農村部の支持基盤は高齢化と縮小が進み、若年層の有権者は党の重鎮が予想した以上にオンラインキャンペーンやソーシャルメディアのポピュリズムに影響されやすいことが明らかになった。「自民党は一般市民と保守層の両方を満足させようとバランスに苦慮し、両方をある程度失ったようだ」と、アジア・グループコンサルティングのニシムラ・リンタロウ氏は述べる。

自民党と連立パートナーの公明党は、政策ごとに他の政党との協力を探る方針とみられるが、この戦略は不安定要因となる可能性がある。しかし、石破氏が秋までに辞任する可能性があると一部のアナリストや自民党内の人物が指摘するように、党は後継者を見つけるのに苦労するかもしれない。その場合、日本は2000年代後半の混乱に戻り、5年間で6人の首相が交代した状況に逆戻りする可能性があると元閣僚の一人が指摘する。「日本の政治は変わったが、党にはその変化に対応できるリーダーがまだいない」と、ベテランの自民党議員は語る。「強力な人物はいるが、離反した有権者を取り戻し、経済のビジョンを伝え、現在重要な役割を果たす新党と協力するための力を全て備えた人物はいない」と、その人物は付け加えた。現在、解散総選挙は災難になり得る)と述べた。日曜日の選挙は、極右ポピュリズムの台頭により日本の政治に変化をもたらす可能性があると一部は指摘する。

日曜日の選挙と自民党の現在の危機は、日本が深刻な経済的ストレスに直面しているなかで起きている。数十年の停滞を経て物価が上昇し、日本銀行が「金融政策の正常化」を進めるなかで金利がプラス圏に上昇し、観光客と外国人居住者の数が急増している。穏健派の石破氏は、その衝撃を回避する適切なリーダーではなかったと長期にわたる自民党の顧問は述べる。党内の一部メンバーは、「石破を追い出せ(ミガ)」というフレーズを私的に造語している(Miga: “make Ishiba go away”)。石破氏と自民党の政権運営能力に漂う不確実性は、日本が最も近い同盟国である米国との緊張した貿易交渉に巻き込まれている最中に発生している。石破氏は、日本が過去5年間米国への最大の直接投資国であるにもかかわらず、日本の輸出産業が25%の関税を課されるまで、わずか1週間余りしかない。

火曜日の朝方の取引で、日本の10年物国債の利回りは0.07ポイント上昇した後、下落した。これは、自民党が消費税減税を余儀なくされ、政府の財政状況をさらに悪化させる可能性があるとの懸念からだった。多くの働く日本人——食品や不動産価格の上昇、物価上昇率を下回る賃金上昇、高齢者を優遇する政治システムに被害者意識を抱く人々——は、投票先を他に移すことで反応した。その受益者であるポピュリストの国民民主党と参政党は、日曜日の選挙で賃金引き上げ、拡大する所得格差、参政党の場合には外国人排斥の「日本人ファースト」スローガンを掲げたキャンペーンを展開し、それぞれ10議席以上を獲得した。「国民民主党と参政党は、有権者に響く分かりやすい単一課題のスローガンを掲げて登場した」とニシムラ氏は述べる。しかし、複数の観測筋は、この選挙が米国、英国、欧州でみられるような極右ポピュリズムの台頭を示す新たな政治風景を示していると示唆する。彼らは、ポピュリスト政党が日本の政治の恒久的な特徴となるかどうかが問題だと述べる。

自民党の主な制約——そしてその長期政権の理由——は、誰もが支持する政党を目指してきた点だと日本フォーサイトのリサーチアナリスト、トビアス・ハリス氏は指摘する。都市部在住の若年層に対応するためにバランスを過度に傾けると、農村部の支持基盤を離反させるリスクがあり、逆もまた然りだ。「自民党は昨年比で数百万票を失った」とハリス氏は語る。「これにより自民党には2つの危機が生じた。一つは議会で立法や予算を成立させる目の前の危機、もう一つは自民党自身にとってのより大きな危機だ」。「石破氏が党を導くこともできないだろう」と彼は付け加えた。自民党が2000年代後半に政権を失った際、日本は長期にわたる経済停滞から脱却しようとしていた。敗北した当時の党総裁だった麻生太郎氏は、「自民党に対する長年の不満を払拭できなかった。それを運命として受け止めなければならない」と認めた。その後、自民党は蘇った。国際戦略研究所の日本担当部長、ロバート・ウォード氏は、日曜日の参院選敗北で「政府はメッセージを受け取った。自民党の再編能力を過小評価してはならない」と述べる。

こうした日本政治における新しい動きに関連して、7月25日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは「The Populist Wave Hits Japan. The ruling LDP coalition lost its upper house majority, as inflation, taxes and immigration help the opposition. (日本版記事:【社説】ポピュリズムの波、日本に到来、連立与党が参議院で過半数割れ)」と題する社説で、長年にわたり安定した民主主義国家だった日本にも、世界各国を揺るがす激動の波が20日、東京湾に押し寄せたと以下のように論じる。

連立与党は参議院での過半数維持に必要な50議席(非改選の75議席除く)を確保できず、47議席にとどまった。中道右派の自民・公明連立は昨年、衆議院で過半数を失っている。この結果は、首相就任1年未満の石破茂氏への批判を示している。選挙戦では物価上昇、税金、米関税による経済不安、移民問題への懸念が主要な争点となった。インフレ率は6カ月連続で3%以上となり、コメの価格は1年で倍近くに上昇した。複数の野党が物価高を相殺するため10%の消費税率引き下げを公約に掲げたが、自民党はこれに反対した。新しい右派政党の参政党は、特に中国人など外国人観光客の急増や外国人による日本の住宅購入に対する不安を利用した「日本人ファースト」の政策を掲げ、現在の1議席から大幅に議席を増やした。

石破氏は「厳しい結果」だと認めた。20日に首相続投の意向を示したものの、自民党幹部からは2度連続の選挙での敗北を受けて辞任すべきだとの声が上がっている。同氏は8月1日に予定される25%の米関税を回避するため、現在重要な段階にあるトランプ政権との通商協議の重要性を強調した。トランプ関税は、インフレと低成長が若者の生活水準向上の障害となっている日本で大きな懸念材料となっている。主要野党の立憲民主党は自民党との大連立を否定している。石破氏率いる連立与党は衆議院で案件ごとに過半数を確保して政権運営を行ってきた。

世界にとって主な経済的懸念は、長年にわたるケインズ主義的な財政出動の失敗により、現在国内総生産(GDP)比約250%に達している日本の債務残高にどう対処するかだ。また、石破氏が数年前の1%からGDPの2%に引き上げようとしている防衛費増額計画も重要な課題だ。これは東シナ海と南シナ海において、中国を抑止する上で不可欠となる。中国の急速に拡大する新たな外洋海軍は、長年にわたり米海軍が支配してきた海域でかつてないほど遠方まで進出している。日本は米国にとってアジア太平洋地域で、そして世界でも最も重要な同盟国であり、トランプ氏の制裁的な関税は米国の国益と安全保障にとってむしろ逆効果だ。日本は長年にわたり安定し、優れた同盟国であり続けたため、米国はそうした日本を当然視する傾向にある。これは間違いだ。日本は現在の政治的課題を何とか乗り切るかもしれないが、米国は制裁的な関税を課して敵対国のように扱うのを控えることで後押しできる。

また同日付ウォ-ル・ストリート・ジャーナルは「Japan’s Election Shows Voters Have Finally Had Enough (日本版記事:【オピニオン】日本の有権者が示した我慢の限界)」と題する論説記事で、別の角度から概略以下のように論じる。

思い返せば、日本で先週末に行われた選挙に関して唯一、本当に驚きだったのは、このようなことが起きるまでにこんなにも長い時間がかかったという点だ。「このような」とは、国会を長年支配してきた自由民主党の連立与党が参議院で過半数を失ったことだが、それに代わって過半数を得た党派はない。今回の選挙の最大の勝者は右派の抗議政党だった。これらの政党は他のどの政党にも単独多数を与えないほど十分に得票率を伸ばした。自民党を率いる石破茂首相は既に衆議院で少数与党を強いられており、彼の頭痛は偏頭痛のような一層深刻なものになった。

インフレは日本で選挙戦の強力な争点になった。表面的には、日本の有権者を動かしたのはインフレ懸念だと思われる。だが、そのことはインフレ懸念で苦境に立たされている他国の有権者を当惑させるかもしれない。日本でのインフレ率はどうなっているか。6月時点では3.3%だった。だが、米国ではインフレ率は2022年6月に9.1%のピークを付け、そうしたインフレが続いたことで21年に比べ購買力が20%以上低下した。米国の有権者は、日本の有権者に共感しにくいだろう。移民についても同じだ。野党は、日本は移民を減らす必要があると主張しているが、現時点で移民はほとんどいない。外国生まれの人は約380万人で、人口に占める比率はわずか3%だ。これに対し、米国では少なくとも14%、ドイツでは約18%となっている。

信じがたいことのように思えるが、これらはすべて比較的新しい右派政党である参政党が中心に据えた争点だった。同党は参院選で大躍進した。全政党の中で4番目に多い議席を獲得して保有議席を15議席とし、22年に獲得した1議席から勢力を拡大した。目を見張る勢いであり、石破氏率いる自民・公明連立政権に打撃を与えるのに十分だ。これが、「極右ポピュリスト」の台頭に対するおなじみの動揺を引き起こしている。参政党の神谷宗幣代表の見解の中には過激なものがあり、多くの人々の反感を買っている。2020年以降に神谷氏の活動を最初に有名にした「新型コロナウイルス陰謀論」や同党の「日本人ファースト」というキャッチフレーズがその例だ。

しかし、参政党の支持基盤(大部分は取り残された現役世代の男性)や経済政策(減税、福祉の拡大)をよく見てみると、主張の背後には重要な兆候がある。日本の長期経済衰退と人口減少は耐え難いものになり、政治家の大半が適切な対応を取りたがらないことも我慢の限界に達しつつあるということだ。中核にある問題を見つけるのは簡単だ。日本は第2次世界大戦後の復興期に、二つの異なる「経済」を発展させた。一つは、非常に競争力のある輸出経済。もう一つは、非効率な小規模農業と旧態依然のサービス業という、保護され硬直化した国内経済だ。輸出経済で成し遂げたのと同じ水準の生産性を国内経済でどのように促進していくのか。日本はその答えをまだ見つけられていない。さらに悪いことに、1990年代初めの信用バブルの崩壊をきっかけに日本は長年、債務デフレスパイラルに陥っていた。ある意味では、そこからまだ脱却できていない。日本政府は同国の病を常に誤診してきた。世間では、デフレが日本につきまとう大きな悪だとの見方が維持されていた。この誤った考えは数十年にわたる実験的な金融政策を助長した。それは経済的な悪影響を伴う金利抑制政策であり、初期に量的緩和に踏み出したこともその一つだった。

日本の真の問題は、生産性の伸びにムラがあることだ。だが、これを引き起こした規制や税制による締め付けは、ほぼ放置されてきた。主な例外は、小泉純一郎首相による金融部門に焦点を合わせた改革と、故安倍晋三首相による「3本の矢」経済再生計画だ。後者は企業統治の改革など一部の重要な成果につながったが、その効果が現れるには何年もかかる上、有権者には恩恵が見えにくいかもしれない。このことは、3.3%のインフレ率が政治的になぜそれほど有害なのかを説明するのに役立つ。賃金の伸びは何年も停滞しているが、これは生産性の伸びの停滞が主因だ。日本の家計にとって物価が横ばいに推移していたことは数少ない良いことの一つだった。インフレがなければ購買力は維持されるからだ。日本は今、当局が常に望んでいた水準のインフレを実現しているが、それは購買力の低下を目の当たりにする家計、特に人口の多くを占める退職後の人々にとっては、ブービー賞のように感じられる。

労働者が意欲を失い、労働力が減少し、人口の高齢化が容赦なく進む中で日本政府は成長促進のため、窮余の策として労働力の輸入を試すことにした。それは全くの的外れではない。しかし、これまでにあまりにも多くの政策が失敗してきたことを踏まえれば、政府の判断の正しさに有権者が疑問を持つかもしれない理由が分かるだろう。日本に付きまとってきた疑問は、有権者の我慢が限界に達するのかどうか、限界に達するとすればそれはいつなのかということだ。その時がついに訪れたようだ。参政党のような反既成勢力の政党は、政府の時代遅れの認識によって最も無残に見捨てられたと感じている有権者層、特に若い現役世代の男性の間で最も強く支持された。こうした政党の政策が賢明だと言いたいわけではない。参政党の個別政策の多くは賢明なものではない。しかし、政治的な反乱とは多くの場合、有権者が選挙で突き付ける問いであり、答えではないと捉えるべきものだ。日本の有権者は自国がどうすれば多くの苦難から抜け出せるのか全く確信を持てずにいるようだ。有権者は与党を過半数割れに追い込むことで、もっとうまく統治できる者はいないのかと問い掛けているのだ。

結び:以上のように、メディアは第1に参院選における自民・公明両党からなる与党連合の惨敗を予想し、結果はそのとおりとなった。第2に日本政治における新しい動きとして、小規模政党の台頭を挙げ、それが自民党惨敗の大きな一因となったと指摘する。そして第3に日本政治の今後の動きとして、極右ポピュリスト小政党と自民党再生の動向を注目点として挙げる。

第1の与党惨敗の理由についてメディアは幾つかの要因を挙げるが、注目されるのは、自民党の驚くほど消極的なソーシャルメディアへの取り組み姿勢を挙げ、料亭にこもって談義する古い体質が温存されていると批判していることであろう。第2の小規模政党の台頭についてメディアは、古い体質の自民党とは正反対の動きとして関心を示している。とりわけ反移民の「日本人ファースト」を掲げた極右ポピュリスト政党「参政党」の躍進に注目し、極右台頭の背景のひとつに、トランプ関税によって裏切られたと感じる日本国民の感情を挙げていることも注目される。

問題は今後の日本政治の在り方である。メディアは、ここでも小規模政党群の動向と共に、自民党による自己再生の動きに関心を向ける。こうしたメディアの視点は的確と言えるが、鍵を握るのはやはり自民党の動向であると思われる。自民党は凋落したとはいえ、依然として世論支持率で小政党群よりも高く、党内に気鋭の政治家を抱えている。しかし現在、党内で石破おろしの嵐が吹き荒れており、党総裁の交代は必至の情勢にある。新総裁が選出された場合、メディアの一部が指摘するように衆院解散と総選挙というシナリオが否定できなくなろう。そうなると、自民党新総裁の顔ぶれによっては、与党連合が衆院で過半数を回復することもあり得る。その一方で、弱体政府のもとで政治の混乱が発生するという、メディアが危惧する別のシナリオも考えられる。

他方、中長期的にみると、日本における極右政党の台頭が注目されているが、これはメディアが欧州における極右ポピュリスト政党の台頭になぞらえてセンセーショナルに報道し過ぎている嫌いがある。最大の問題は、与党連合が伝統的な農村部の支持基盤の高齢化と縮小が進み、しかも30年間で最も急激な物価上昇が続くなかで、未だに国をどこへ導きたいのかを明確に示せていないことにあるのではないか。長期の日本国債の急落がニュースとなっているのも、政策の方向性が不確かで日本の今後が懸念されている一例であろう。メディアが、参政党の主張の背後には日本の長期経済衰退と人口減少が耐え難いものになり、しかも政治家の大半が適切な対応を取りたがらないことに有権者が我慢の限界に達したためだと指摘するのも当然である。与党が明確なメッセージを発する小政党に敗北しているのも、そのためである。

日本の政治が混沌とした新たな時代へ向かっているのは間違いない。ただしメディアが指摘するように、競争的で活気ある政治は、日本が求める強壮剤となる可能性を秘めているのも間違いない。現在の一見、混乱の様相を深める政情も、こうした期待を持たせるのも確かである。そして、そういう方向に進むかどうかは、政治家と国民の対応如何にかかっている。

§ § § § § § § § § §

(主要トピックス)

2025年

7月16日 中国北京市の第2中級人民法院(地裁)、アステラス製薬の日本人社員に

スパイ容疑で懲役3年6月の実刑判決。

17日 中国税関総署、ホタテやマグロ、イカなど449種類の水産物の対日輸入を

許可。

18日 中国の王文濤商務相、記者会見で米国との人為的デカップリング(分断)は

不可能と主張、対話による貿易摩擦の解決を呼びかけ。

19日 ベトナム共産党、党元最高幹部らの懲戒処分を決定。

懲戒対象にはグエン・スアン・フック前首相らを含む。

23日 日米、関税交渉で自動車を含む物品に対する米関税率15パーセントで合意。

24日 英印政府、貿易協定に合意。英の対印輸出の90%が関税引き下げの対象へ。

25日 台湾の林佳竜外交部長(外相)、来日。自民党の高市早苗前経済安全保障担当相や「日華議員懇談会」の古屋会長らと会談。

28日 中国北京市裁判所でスパイ活動の罪により実刑判決を言い渡されたアステラ製薬

の日本人男性社員、上訴せず刑が確定。

29日 岩屋毅外相、最初の訪問国として来日した韓国の趙顕(チョ・ヒョン)新外相と外務省

で会談。現下の戦略環境で日米韓連携の重要性に言及。

30日 軍事衝突が続くタイとカンボジア、中国を交えた非公式の3者協議を上海市で

開催。中国に対し「停戦合意を順守する」と改めて表明。

31日 韓国政府、米国との関税交渉の期限が8月1日に迫るなか土壇場で合意にこぎ着け。相互関税と自動車関税は日本や欧州連合(EU)と同じ15%への引き下げで妥結。

8月 1日 米国と関税協議を継続中の台湾政府、 税率が20%に暫定引き下げられたと発表。

韓国の与党「共に民主党」、臨時党大会で国会議員の鄭清来(チョン・チョンレ)氏

(60)を代表に選出。学生運動に参加、投獄を体験。

3日 中国国営中央テレビ(CCTV)、党序列5位の蔡奇(ツァイ・チー)政治局常務委員が北戴河で専門家と面会したと報道。北戴河会議が開始された模様。

5日 台湾の頼清徳総統、2026年の防衛予算が域内総生産(GDP)比で3%以上の目標

に到達と表明。

6日 米政府、ロシア産原油の購入を理由としてインドに対し相互関税に25%を上乗せする措置を公表。

7日 タイとカンボジア、総合国境委員会高官級会合を開催、停戦合意の履行に向けた

監視団の派遣で合意。

9日 韓国軍、北朝鮮が軍事境界線付近で韓国向け拡声器撤去の動きを確認したと発表。

11日 訪韓した小泉進次郎農相、趙顕(チョ・ヒョン)外相と会談。福島県などを対象とした

水産物の輸入規制を求める。

12日 経営再建中の中国恒大集団、香港取引所から上場廃止が決まったとの通知を

受けたと発表。

13日 タイ中央銀行、政策金利(翌日物レポ金利)を0.25%引き下げ、年1.5%にすると決定。利下げは2会合ぶり。

14日 北朝鮮の金正恩(キム・ジョンウン)総書記の妹、金与正(キム・ヨジョン)朝鮮労働党副

部長、韓国の李在明(イ・ジェミョン)政権の対北融和姿勢を否定する談話を公表。

主要資料は以下の通りで、原則、電子版を使用しています。(カッコ内は邦文名)THE WALL STREET JOURNAL(ウォール・ストリート・ジャーナル)、THE FINANCIAL TIMES(フィナンシャル・タイムズ)、THE NEWYORK TIMES(ニューヨーク・タイムズ)、THE LOS ANGELES TIMES (ロサンゼルス・タイムズ)、THE WASHINGTON POST(ワシントン・ポスト)、THE GUARDIAN(ガーディアン)、BLOOMBERG・BUSINESSWEEK(ブルームバーグ・ビジネスウイーク)、TIME (タイム)、THE ECONOMIST (エコノミスト)、 REUTER(ロイター通信)など。なお、韓国聯合ニュースや中国人民日報の日本語版なども参考資料として参照し、各国統計数値など一部資料は本邦紙も利用。

バベル翻訳専門職大学院 国際金融翻訳(英日)講座 教授 前田高昭

PDF版