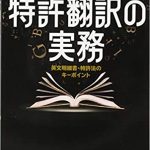

ブックコミュニティ第19回 いま、翻訳文学に追い風が吹く理由

欧米の読書コミュニティではいま、選書の価値観が大きく変わりつつある。従来は英語圏のベストセラーや大手出版社の話題作が中心だったが、近年は「誰の声を読むのか」という視点が重視され、翻訳文学やマイノリティ作家の作品が選ばれやすくなっている。 この潮流は、翻訳者や出版社にとって大きな追い風となる可能性を秘めている。

欧米の読書コミュニティではいま、選書の価値観が大きく変わりつつある。従来は英語圏のベストセラーや大手出版社の話題作が中心だったが、近年は「誰の声を読むのか」という視点が重視され、翻訳文学やマイノリティ作家の作品が選ばれやすくなっている。 この潮流は、翻訳者や出版社にとって大きな追い風となる可能性を秘めている。

読まれる「声」の再編——均質性から多様性へ

社会の分断、移民社会の拡大、ジェンダー意識の変化といった社会背景を受け、欧米のブッククラブでは「見過ごされてきた声」を探し、共有する動きが主流化している。

特に以下の3つの傾向が顕著だ。

- 1. 翻訳文学(Translated Literature)への関心の高まり

世界各国の価値観や文化背景を知る手段として、翻訳作品が積極的に選ばれている。 - 2. ノンホワイト(非白人)・女性・LGBTQ+ 作家の作品が選書の軸に

読書会を通して「別の世界を見る」ことが目的化。 - 3. “声”のリアリティ重視

テーマ性や文学性だけでなく「その語りは誰の視点か」が重要視される。

つまり、文学が担っていた「異文化理解」「他者の人生を追体験する場」としての役割が、読書コミュニティで改めて再評価されているのである。

ブッククラブが出版市場に与える影響

Reese’s Book ClubやOprah’s Book Clubといった影響力の大きい読書コミュニティが、翻訳作品や多様なバックグラウンドを持つ作家を採用しはじめたことは、出版社にとって見逃せない変化だ。ブッククラブの選書は、しばしば売上と翻訳権の動きを左右する。

- 選書=販売増の引き金に

ブッククラブで紹介されると、英語版の売上が急増し、他言語への翻訳権も動きやすい。 - “物語の背景”を読みたい読者が増加

物語を理解するための文化・歴史・社会背景への興味が強まっており、翻訳出版における解説・訳者ノートの価値が高まっている。 - 読者は単に物語を楽しむだけでなく、「なぜこの国からこの声が届いたのか」を知りたがっている。翻訳者の役割が、言語変換者から文化の媒介者へと広がりつつある。

翻訳者・出版社に求められる視点のアップデート

この潮流を受け、日本の翻訳者・出版社には次の動きが求められるだろう。

テーマの新しさや文学性だけでなく、「どのコミュニティの声を、誰に届ける作品なのか」という視点を持った企画が重要になる。

② 読者コミュニティとの接続を前提とした編集

読書会で議論されることを想定し、

・導入エッセイ

・訳者による補足(文化背景解説)

・読書会用質問セット

等を付帯コンテンツとして準備することで、選ばれやすくなる。

③ “翻訳の声”の可視化

欧米ではすでに、訳者インタビューや読書会への参加が増えている。翻訳者が表に出ることを前提としたPR設計は、日本でも有効になるだろう。

多様性の波は一過性ではない

この動きは流行ではなく、社会構造の変化に根ざしている。読者はいま、「自分の知らない世界」を理解するために本を読み、その声をコミュニティで共有している。

翻訳文学は、まさにそのニーズに応える存在である。読書が“他者理解の場”として進化しているいま、翻訳者と出版社には、新しい読者をつなぐ橋渡し役としての期待がかかっている。

翻訳文学の時代は、静かに、しかし確実に広がり始めている。

次に光を当てるべき「声」は、どこから届くだろうか。

今田陽子(いまた・ようこ)

BABEL PRESSプロジェクトマネージャー。カナダBC州在住。シャワー中もシャンプーボトルのラベルから目が離せない活字中毒者。