NYの地下鉄

知求図書館 4月22日号WEB雑誌「今月の知恵」コラム

ニューヨークの地下鉄:庶民の足であり、都市の歴史を映す舞台

ニューヨークと言えば、何が最初に頭に浮かぶだろうか。摩天楼、自由の女神、エンパイアステートビル、イエローキャブ、セントラルパーク、そして、もちろん「Subway」もリストにあがるだろう。

ニューヨーカー庶民の毎日の足であり、観光の目玉でもあるNY地下鉄は、歌の題材や映画のシーンとしても登場する。デューク・エリントン楽団の名曲「Take A Train(A列車で行こう)」は、当時流行り始めた地下鉄(Aライン)に乗る高揚感を歌にしたものである。

映画『ゴースト(NYの幻)』(1990)、『ジョーカー』(2019)などでも印象的なシーンとして描かれており、観光客を魅了するだけでなく、ニューヨーカー達にも深い郷愁を呼びおこす。

遅延が当たり前、突然の運行変更、ホームレスの避難所化、冷房のない車両など、不便も多いNY地下鉄。しかし、5つの行政区のうち4つをまたぎ、24時間運行されている庶民の足である。

マンハッタン内の移動には最も効率的で、夜勤の多いニューヨークにおいて強い味方でもある。

大道芸人の即興演奏や車内販売なども(2015年以降は禁止)、かつては旅の偶発的なエンターテインメントとして人気だった。

乗客数は一日あたり最大500万人にも上り、広告媒体としても注目されている。

歴史と誕生の背景

NY地下鉄は1904年に開通。当時のNYは人口増加と都市化が進み、馬車に代わる大量輸送手段が必要とされていた。最大の課題は、マンハッタンと他区を隔てる河川(イーストリバーやハドソンリバー)をどうやって掘り進めるかという点だった。

その課題に挑んだのが、銀行家のオーガスト・ベルモントJr.や、パナマ運河にも関わった土木技師ウィリアム・バークレー・パーソンズら。彼らの資金と技術が集結し、前例のない大規模なプロジェクトを実現させた。

当時は重機が発達しておらず、労働力の多くを移民たちが担っていた。モザイクタイルで装飾された駅名表示など、ヨーロッパの影響が残る構造も特徴の一つである。

記憶に残る地下鉄と現在の姿

私自身、マンハッタンで地下鉄を日常的に利用していた頃の思い出は今も鮮明だ。

「Subway Therapy」というアートプロジェクトは、駅構内の壁にポストイットを貼り、匿名のメッセージを共有する試みで、今も多くのニューヨーカーにとって心の支えとなっている。

かつては車体にグラフィティが描かれ、NYカルチャーの象徴とされていたが、川崎重工製の「落書きが消せる素材」の新型車両が導入されて以降、その姿は見られなくなった。

参考文献

書籍名:Subway, The Curiosities, Secrets, and Unofficial History of the New York City Transit System

著者:John E. Morris(ジャーナリスト・弁護士・鉄道研究家)

出版社:Black Dog & Leventhal Publishers(2020年10月)

NY地下鉄は、庶民の足として120年の歴史を歩み、同時に都市文化を映し続ける「小宇宙」である。その地下には、時代ごとのNYが息づいている。

____________________________

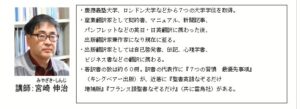

谷口知子

バベル翻訳専門大学院修了生。NY在住(米国滞在は35年を超える)。

米国税理士(本職)の傍ら、バベル出版を通して、日米間の相違点(文化/習慣/教育方針など)を

浮彫りとさせる出版物の紹介(翻訳)を行う。

趣味:園芸/ドライブ/料理/トレッキング/(裏千家)茶道/(草月)華道/手芸一般。

____________________________