ブックコミュニティ第22回

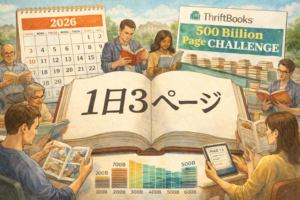

「1日3ページ」から始まる読書再生 — 米国で始まった大規模読書チャレンジ

欧米のブックコミュニティを語る際、話題作やブッククラブの盛り上がりと並んで、「読書そのものが日常から後退している」という現実が、近年、より明確な数字として浮き彫りにされている。2025年の調査では、アメリカの成人の約40%が、1年間に1冊も本を読まなかったとされている。加えて読書量全体の約82%を、上位約19%の読者が占めているというデータもあり、読書行動が一部の熱心な読者に強く依存する不均衡な構造が指摘されている。読書文化が消失したというより、読む人と読まない人の差が拡大し、「読む人だけが読み続ける」状態に移行しつつあると言えるだろう。

欧米のブックコミュニティを語る際、話題作やブッククラブの盛り上がりと並んで、「読書そのものが日常から後退している」という現実が、近年、より明確な数字として浮き彫りにされている。2025年の調査では、アメリカの成人の約40%が、1年間に1冊も本を読まなかったとされている。加えて読書量全体の約82%を、上位約19%の読者が占めているというデータもあり、読書行動が一部の熱心な読者に強く依存する不均衡な構造が指摘されている。読書文化が消失したというより、読む人と読まない人の差が拡大し、「読む人だけが読み続ける」状態に移行しつつあると言えるだろう。

こうした状況を背景に、2026年1月、米国の中古書籍販売・読書コミュニティを展開する大手ThriftBooksが、ある読書促進キャンペーンを開始した。名称は「500 Billion Page Challenge(5千億ページ・チャレンジ)」。アメリカ全体で年間5千億ページを読むことを目標に掲げる、国民規模の参加型企画である。

5千億ページという数字は一見すると途方もないが、同社が示す数字はきわめて現実的だ。成人1人あたり、1日におよそ3ページ読めば達成可能な量だという。長編文学の読破や高度な知的読書を求めるのではなく、「とにかく少し読む」という行為を生活に取り入れることが、この企画の中心に据えられている。

また、このキャンペーンでは「本」の定義が非常に広く設定されている。小説やノンフィクションに限らず、コミック、料理本、詩集なども対象に含まれ、紙か電子かも問わない。読書を特別な文化的行為として持ち上げるのではなく、日常的な行動として再配置しようとする姿勢が明確である。

運営方法も、従来型の読書運動とは異なる。月ごとのテーマやミニチャレンジ、報償制度など継続を促す仕組みは用意されているが、読書を義務や自己鍛錬として強調する構造にはなっていない。背景調査では、読書を妨げる要因として「気が散る」「時間がない」といった回答が多く、読書そのものへの拒否感よりも、生活環境の変化が影響していることが示されている。

この取り組みは、短期的な販売拡大を狙うものではない。しかし、読書人口そのものが縮小し、読書冊数の中央値が2冊にとどまる現状を前提に、「まず読む人を増やす」ことを目的とした試みとしては象徴的である。翻訳者や編集者にとっても、読者の読書体力や集中可能な時間が変化している現実を、具体的な数値とともに確認できる事例と言えるだろう。

1日3ページという設定は、制作や編集の現場から見れば、あまりにも小さく感じられるかもしれない。しかし、その小ささこそが、現在の読書環境を正確に映し出している。読書が「一部の人の習慣」になりつつある今、読者との接点をどのように設計し直すのか。このチャレンジは、その問いを静かに突きつけている。

<参考サイト>https://people.com/join-thriftbooks-reading-challenge-11888144?utm_source=chatgpt.com

今田陽子(いまた・ようこ)

BABEL PRESSプロジェクトマネージャー。カナダBC州在住。シャワー中もシャンプーボトルのラベルから目が離せない活字中毒者。