文章を書くときに最も苦労するのは「アイデア出し」ではないでしょうか?

「何を書けばいいかわからない」「タイトルが思いつかない」「記事の構成が決まらない」

そんなときは、AIを活用すると、スムーズにアイデアを広げることができます。

今回は、AIを使った発想術を4つのステップで解説します。

1. AIを使ったブレインストーミング

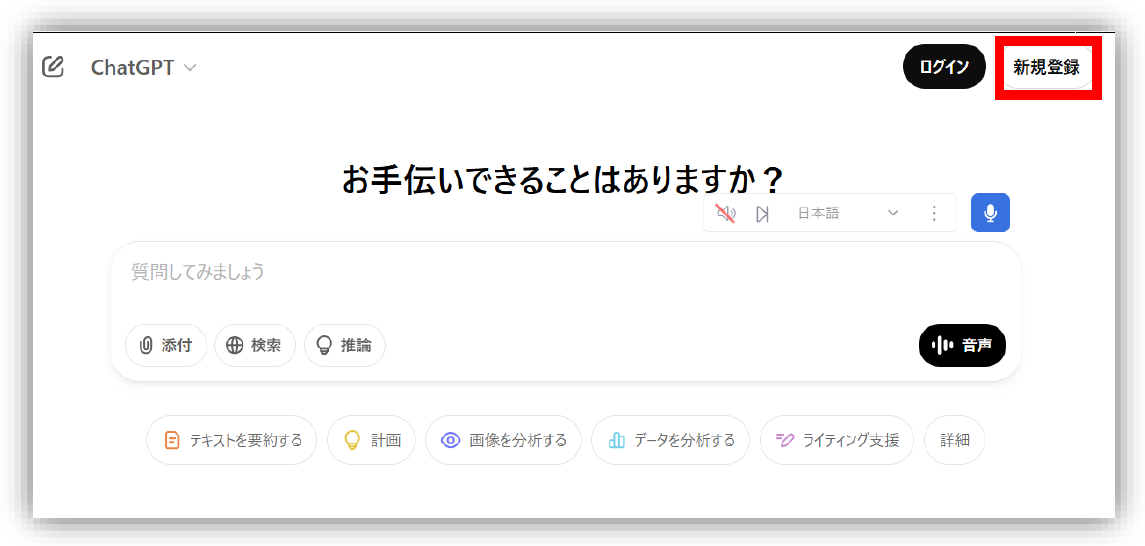

ブレインストーミングとは、短時間で大量のアイデアを出し、そこから新しい発見や解決策を見つけ出す発想法です。本来はチームで行うことが多いですが、近年ではAIツールを活用した「ソロ・ブレスト(一人ブレインストーミング)」も注目を集めています。特に、自然言語処理AIであるChatGPTは、個人でのアイデア発想に非常に有効なツールです。

ChatGPTを活用したブレインストーミングの進め方

例えば、「健康に関する記事を書きたい」と思ったら、次のようなプロンプト(指示文)をChatGPTに入力してみましょう。

「健康に関するブログ記事のアイデアを10個提案してください。」

健康ブログ記事アイデア10選

1.「朝のルーティンで1日が変わる!簡単にできる健康習慣5選」

→ 朝のストレッチ、水分補給、朝食のポイントなど。

2.「医者いらず?毎日食べたいスーパーフード7選」

→ 手に入りやすい食材(納豆、ブルーベリー、ブロッコリーなど)を紹介。

3.「デスクワークに効く!肩こり・腰痛を防ぐストレッチ術」

→ イラスト付きで3分でできるエクササイズを提案。

4.「睡眠の質を上げるには?今日からできる快眠テクニック」

→ 寝る前のスマホ断ち、呼吸法、照明の工夫など。

5.「健康診断の結果、どう読み解く?よくある項目と改善アドバイス」

→ 血圧、コレステロール、血糖値などの見方をわかりやすく解説。

6.「季節の変わり目に注意!免疫力を高める生活習慣とは?」

→ ビタミン摂取、睡眠、腸内環境の整え方など。

7.「1日10分でOK!運動が苦手な人のための簡単フィットネス」

→ ラジオ体操、ウォーキング、自宅ヨガなど。

8.「ストレス社会を生き抜く!メンタルヘルスケアのすすめ」

→ マインドフルネス、日記、趣味時間の大切さなど。

9.「“なんとなく不調”を放置しない!体の声に耳を傾けよう」

→ 自律神経の乱れ、PMS、睡眠負債などをやさしく解説。

10.「忙しい人のための『ながら健康法』アイデア集」

→ 歯磨きしながらスクワット、通勤中の呼吸法など。

このように、ChatGPTは多様な視点からのアイデアを提供してくれるので、思いつかなかった切り口やテーマに出会える可能性が広がります。

より有用なアイデアを得るための3つのポイント

1. 具体的な指示を出す

2. 条件を追加する

3. アイデアの分類や優先順位づけを依頼する

応用例:より深いブレストへの展開

例えば、次のようにプロンプトを応用すると、テーマの掘り下げも可能です。

「"健康診断の見方"を初心者向けにやさしく説明するブログ記事の本文を書いて」

「各アイデアをタイトル、導入、見出しの構成で出力して」

こうした活用によって、アイデア出しから実際の執筆まで、ワンストップで進行することが可能になります。

--- 続きをご覧いただくには、ログインまたは会員登録してください。---